金沢大学人間社会学域 学校教育学類 附属高等学校

対象者数 300名 | 助成額 200万円

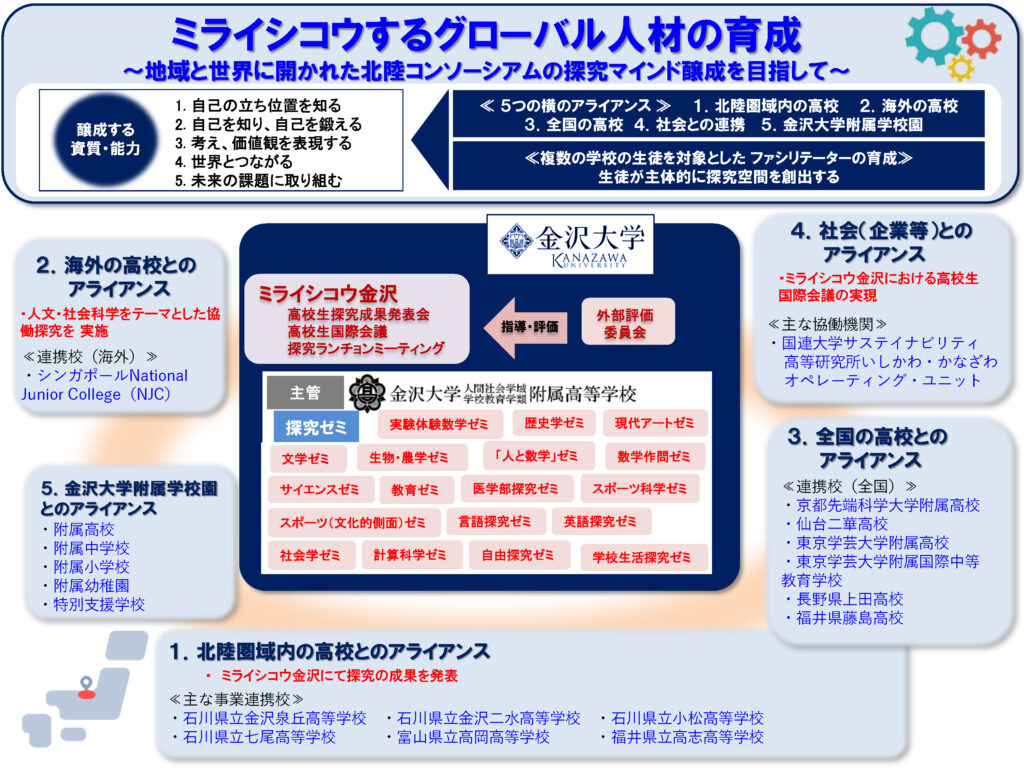

Programミライシコウするグローバル人材の育成

~地域と世界に開かれた北陸コンソーシアムの探究マインド醸成を目指して~

「生徒たちが『好き』を追いかけ、本物の学びにつながる探究を」。このコンセプトのもと、本校では19個の探究ゼミが形成され、質の高い探究活動が行われている。11月には中間発表会,2月には「学びの共有の日」として全てのゼミがお互いの学びを共有しあっている。毎年、マニアックな研究がたくさん出ていて、学校目標の「異才の育成」に向けて探究活動は続いている。

さらに、3月には全国の参加校が学びを共有し合う「ミライシコウ金沢」を金沢大学とともに開催する。高校生国際会議(様々なグローバル規模の課題について高校生がディスカッションし自分事として思考を深める)と高校生探究成果発表会(金沢大学の助言者の先生のもと10個の分科会に分かれ、高校生が探究について議論を交わす)の2つのプログラムでミライシコウ金沢は構成されている。全国から300人を超える参加者が集い、多くの高校生にとって刺激的な経験となっている。

シンガポールNational Junior Collegeと本校の協働研究は今年で5年目になる。ミライシコウ金沢にも参加していて、世界とつながるコンソーシアムが構築されつつある。

金沢大学との連携を活かし、探究を活性化しあうことで、コミュニティごと成長していくことが大きな目的である。

活動レポートReport

ゼミ形式で個人テーマを追究

金沢大学附属高校は、2019年度から4年間、文部科学省の「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)」の拠点校として、北陸圏域の高校ネットワークを形成し、探究活動とグローバル人材育成に取り組んだ。現在も金沢大学との連携のもと、地域全体の探究を活性化させるための「北陸コンソーシアム」の発展に注力している。

同校の探究は、個の特性を生かした「ゼミ形式」を特色としている。週1回のゼミ活動を軸に、生徒は個人の興味・関心に基づいたテーマをとことん探究する。1年生には課題発見や文献レビューの手法を学ぶ「探究基礎」も実施し、発表の質を高めている。

ファシリテーション導入で活性化

その総まとめが、毎年3月に金沢大学と共催するイベント「ミライシコウ金沢」だ。分科会形式の「高校生探究成果発表会」と、全国から集まった高校生と社会課題を議論する「高校生国際会議」の2部構成で、国内外から19校、約300人が参加する。

2024年度、特に大きな成果を上げたのは高校生ファシリテーターの育成だ。過去2回の探究発表会では、参加者の意見を引き出せず、議論が深まりきらない場面があった。そこで、同校の生徒だけでなく、近隣・他地域の高校生にもファシリテーターを務めてもらい、場づくりや司会進行を任せた。さらに、金沢大学の大学生をメンターに招き、質疑応答や意見表明の支援をしてもらった。その結果、探究発表会は活発なディスカッションの場へと大きく変へん貌ぼうを遂げた。生徒は他校生徒や大学生との交流を通じて、自身のモチベーション向上や、県外の多様な視点にふれる貴重な経験につながった。

こうした生徒の意欲的な取組に対して「教員側も指導力を高める必要がある」との課題感から今年度スタートしたのが、「探究プロジェクト研究」だ。教員自身もテーマを持ち、探究指導のノウハウを言語化・共有することで、校内全体の研究力向上を図っている。研究部部長の渡曾兼也教諭は「生徒の探究を、学会発表や大学の総合型選抜にも通用する、より高いレベルに引き上げたい」と、意気込む。教員と生徒双方の探究力を高め、持続可能な教育モデルを追求していく方針だ。

長尾康子(教育ライター)

ファシリテーションで議論が活発になった。