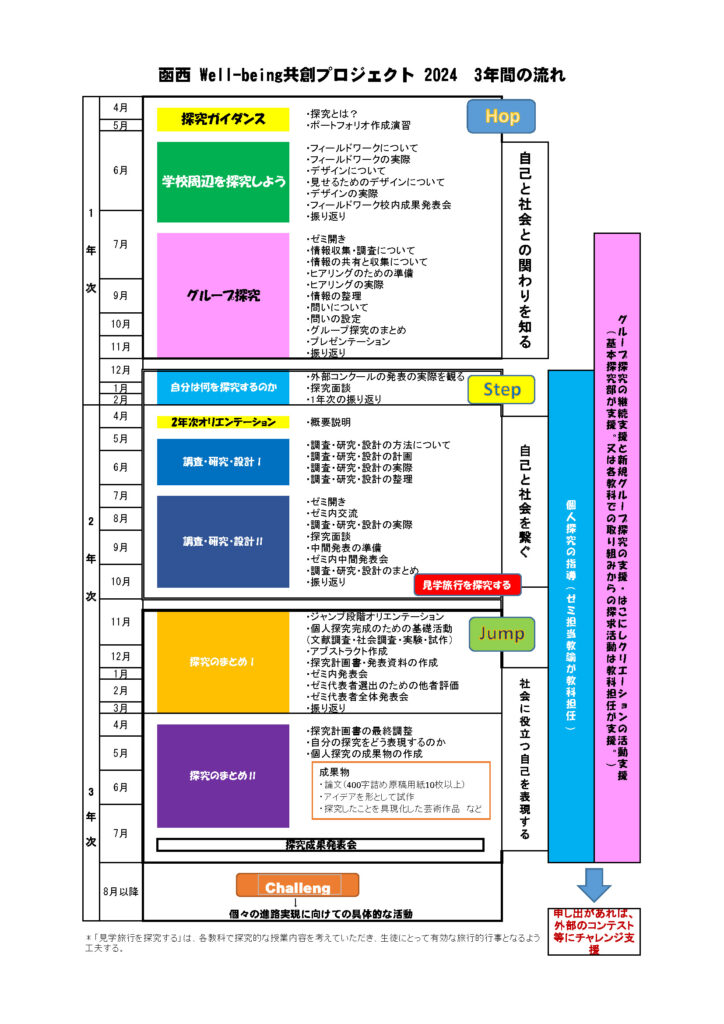

Program「函西 Well-being共創プロジェクト」~志高く、未来を創る~

「地域とともにある学校」を推進している本校は、総合的な探究の時間を通じて、函館市の課題解決を図り、その成果を同じ課題を抱えている日本全国の自治体に発信する。

・持続可能で活気あるまちづくりを提案するため、函館市や大学、企業などと連携して、経済・社会・環境を踏まえた課題を設定し、各種調査などの探究活動を行う。

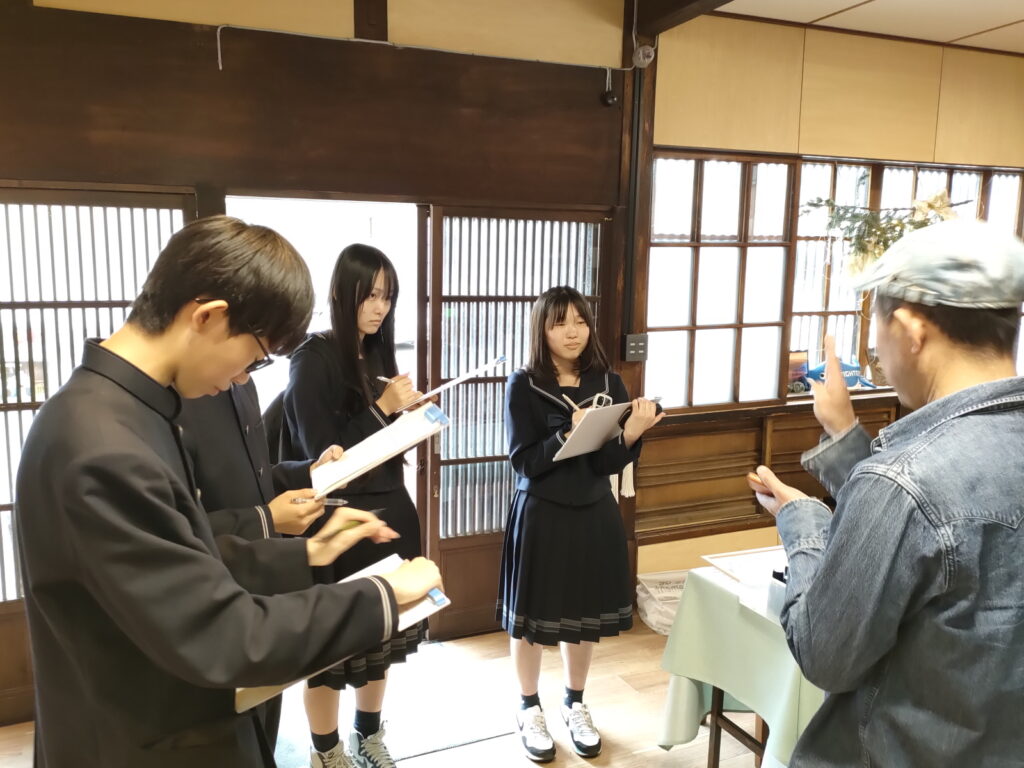

・魅力溢れる地域住民にインタビューし、まとめ、編集する「未来を創るヒト図鑑」や、地元のよさを再発見し、まとめる「まちのヒカリ」(昨年度実施、継続予定)に取り組み、本校及び函館市のウェブページから全国に発信する。

・地域全体の防災意識を高めるため、近隣の幼稚園や小学校と連携した避難訓練のほか、管内気象台や病院、コミュニティラジオなどの協力を得て「1日防災学校」を実施の上、防災プログラムを策定し、函館市に提案する。

・多様な講師を招聘して実施する月例「探究懇話会」について、今年度は道南(渡島・檜山管内)の小規模高校(1~2学級)14校へ配信し、高校間の協議等を通じて、各地域の地元活性化の意見交流を行うなど、道南の高校生で新しい価値を創造する。

活動レポートReport

探究の成果物を多彩な形で発信

同校の探究は、校訓にならい「志高く、未来を創る生徒」を育てることを目指す。地域や大学、市役所などと連携し、1年生からフィールドワークを始め、グループ探究、最終的には個人研究として成果を多様な形で表現している。観光都市として知られる函館市だが、人口減少は喫緊の課題だ。生徒には地域の経済、社会、歴史や文化を多面的に学び、持続可能で活気あるまちづくりに向け課題解決力を伸ばしてほしいと考えている。

取組は3年目に入り、様々な社会課題を解決するアウトプットが見られる。廃棄される米ぬかを利用して粘土を作った生徒は、大学教員に助言を受けながら、小麦アレルギーのある人でも安心できる粘土の作り方を考案。地域のコミュニティスペースでワークショップを開催した。がん患者のための医療用ウィッグで、長さやスタイルが変えられるタイプを提案、試作した生徒もいる。論文だけでなく、アイデアにする、アート作品として表現することも推奨している。

このようなリアルな成果を出すにはテーマが明確になっていなければならない。「1年生の終わりから問いの立て方を学び、個人の探究テーマを設定していくが、2年生の後半になるまでは逡巡(しゅんじゅん)していいと考えている」と、探究部部長の佐藤和範教諭は言う。その間、教員は生徒と面談を繰り返し、解決のヒントを見いだせるよう伴走するのがコツだという。

教員は学年単位でゼミを開講し、生徒を複数人受け持つ。職員会議の後の20分間で短い研修を繰り返し、指導力を高めている。教科と探究を関連付けた単元配列表の作り方を学ぶ、教員自身が地域の課題解決策を考えるなど実践的だ。これらは古御堂徹校長の発案で「もう少し話したいな、という短さにするのがポイント」だという。

行政、大学、企業や地域が連携する探究支援のコンソーシアム構築も目標だ。外部講師の招へい、視察などにも力を入れていく。1月には宮城県多賀城高校で開かれる「東日本大震災メモリアルday」に、教員と防災をテーマにする1・2年の生徒たちが参加、発表や討論をする。有志の探究グループ「はこにしクリエーション」の活動も支援しており、函館市文学館との協働「デジタル紙芝居」づくりは3作目に入った。学校周辺の坂にベンチを設置する計画も進行中だ。

「(探究の)方法を知り、場が与えられればどの生徒も力を発揮できる。その自走力を引き出していきたい」(古御堂校長)

長尾康子(教育ライター)

6月に開く3年生の成果発表会。