Program青森県立百石高等学校普通科

「百探-百石の上にも三年探究プロジェクト」

コーディネーターと外部人材を活用した探究活動の活性化

本校が目指す教育の中心は「ももいし心(じん)」である。次の4つの力を育むことを目標としている。

も:目標を持って取り組む も:物事を幅広くとらえる

い:一歩前に踏み出す し:しなやかさ・粘り強さ

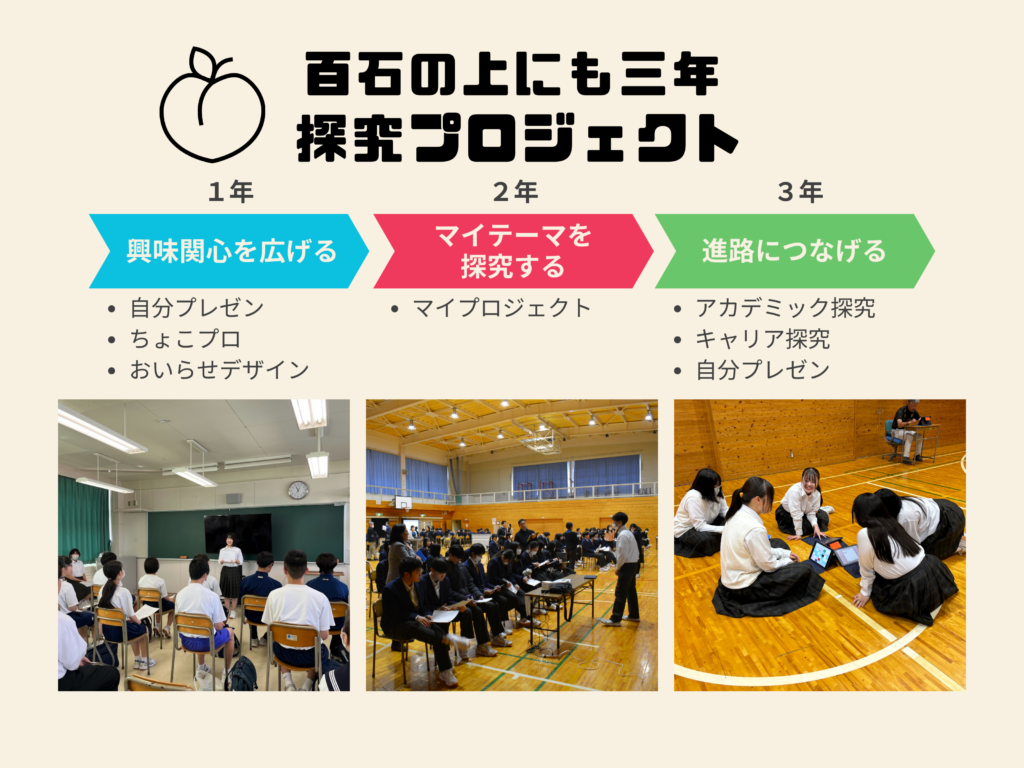

これらの力を高校生活の3年間で育成するため、総合的な探究の時間において「百探-百石の上にも三年探究プロジェクト」を実施する。①生徒の興味関心に基づいた探究活動を行うこと、②小さくても実際にアクションを起こして学びを得ることが特徴である。1学年は「興味関心を広げる」、2学年は「マイテーマを見つけて探究する」、3学年は「マイテーマを進路につなげる」をテーマに探究活動を行う。

生徒がプロジェクトを進める中で、物事を幅広く捉えたり、粘り強く課題に向き合ったりする力を育むために、他者との対話やフィードバックの機会を設ける。コーディネーターを通じて、学校と行政、企業、地域内外の団体をつなげることで、生徒が学家庭や学校以外の大人と交流することができる。外部との連携によって、生徒は多くの考え方や価値観、専門的な知識に触れ、そうした交流がきっかけとなって、より主体的に探究活動に取り組めるようにする。

活動レポートReport

自分で自分にOKできる生徒を育成

校名の「百石(ももいし)」と「石の上にも三年」を掛け合わせ「百石の上にも三年探究プロジェクト(百探:ももたん)」と名付けた探究を実践中の同校。

地域や外部の大人とのかかわりを重視し、探究学習を通じて生徒が自分の存在を丸ごと受け止めてもらう経験を提供するプログラムを構築中だ。生活と学習の両面で支援を必要とする生徒が多く、教員は個別対応に追われることも少なくない。担当の木村育教諭は探究プロジェクトをとおして「生徒の自己肯定感としなやかさ(レジリエンス)を伸ばしていきたい」と話す。

探究心の芽生えの「スイッチ」を見つけるために、1年生は身の回りの課題解決をする「ちょこっとマイプロジェクト」に取り組む。その準備として、日々の生活の中で見落としがちな、身の回りの物事への関心(好奇心)の蓋を開けるために「Feel度 Walk」に取り組んだ。地域を歩き、「なんとなく気になる」ものを写真に収め、「知図」を描いて共有することで、生徒と先生がお互いの興味・関心を認め合い、尊重し合う経験をする。

「おいらせデザイン」(1年)は、町をフィールドに探究学習の基礎を学ぶ。防災や福祉、地域づくりなどで活動する町職員、地域人材から学び、自分の興味・関心を広げていく。

2年生の「マイプロジェクト」は、1年次の「ちょこっとマイプロジェクト」の発展形となる。今年度は、飼い犬が吠えて困っているのを、家庭犬のドックトレーナーにオンラインで相談した生徒がいた。「困っているのは家族ではなく、犬のほうだと分かった。安心して一緒に暮らすために犬の困りごとを取り除くことが大切だ」と気づき、ドッグトレーナーのもとを訪ねたい、動物福祉の考えを学びたい、という「次のアクション」へとつながった。

3年生は、進学や就職などの進路につなげるため、これまでのプロジェクトや今後、学びたいことについて専門家とディスカッションをする機会を設ける。

「百探」で生徒たちが校外へ出る機会や、教員以外の大人と話す場面も増えてきた。付き合いの長い外部講師や連携先の大学教員などがコーディネートに携わることも、生徒が安心して取り組める要素になっている。

「先の人生で何かあったときに、人とつながる術を知っておくことが、自分の在り方や生き方、新たなものの見方を得ることにつながれば。そのためにも、探究で大人が生徒と“同じ目線”で対話する文化を大事にしたい」と木村教諭は語る。

長尾康子(教育ライター)

1年生の「Feel度Walk」では教員も輪に加わり同じ目線で話す。