京都市立美術工芸高等学校

対象者数 90名 | 助成額 100万円

Program「未来を切り拓く青年」育成教育プログラム

~多様性にふれ、豊かな想像力と発想力で未来を創出~

本校は144年の豊かな歴史と伝統を誇る美術専門高校であり、「美術『を』学び、美術『で』学ぶ」をキーワードに、京都の新たな芸術の発信拠点となる教育活動を行っています。「未来を切り拓く青年育成プログラム~多様性に触れ、豊かな想像力と創造力で未来を創出~」は、「美術と社会のつながり」「自己の変容」「キャリアデザイン」等を学びのテーマとし、国内外の美術関連施設等とのワークショップやフィールドワーク、アーティストや学芸員、美術系の高校生・大学生との交流、美術研修等を主要な活動としています。

このプログラムでは、1年生徒93名が、主体的な学びを通じて、国内外の美術関連施設との連携を深めます。特に、海外学生との美術を通じた対話と活動により異文化理解を推進し、その経験を自らのキャリアデザインに活かします。そのためのより創造的な交流プログラムを開発することを目指し、代表生徒は現地視察を行い、その成果である生徒目線の生き生きとした海外研修および海外との交流プログラムのアイデアについて、他の生徒に発表・提案し、影響を与えることで、活動の肯定的なambassadorとなり、プログラムの成果をさらに高めます。

本プログラムの成果として、多様性を認め合う力を育み、想像力と創造力を育成し、広い視野で未来を創出する力を養います。本校は、この探究的なプログラムを通じて、生徒たちが自らの成長と未来の可能性を広げるための心のエンジンを駆動し、国際交流の一旦を担うこと目指しています。

活動レポートReport

「美」を通して 社会に貢献する人材を育成

145年の歴史を誇る京都市立美術工芸高等学校は、教育理念の一つとして「美の精神をもって広く社会に貢献できる自立した青年の育成」を掲げ、2021年度から「未来を切り拓く青年」育成プログラムを展開している。まず取り組んだのは「新たな美術研修の創設」。1年生の「総合的な探究の時間」で事前・事後学習を行う美術研修を新設した。

25年3月に行った東京での美術研修では、国立の美術館などを訪問しつつ、「東京に根付いているものを探しに行って地図を作成する」というフィールドワーク(FW)にも取り組んだ。各グループのテーマは「ドラマや映画の怪獣が壊している場所を探し、その被害を想定してみる」「新築マンションの広告にあるキャッチコピーは実際に現場に行ったら感じられるかを検証」など、非常にユニークなものだ。同校の西川俊三先生は「本校では、美術に関する専門的な探究と、論理的思考や批判的思考を養うFWを探究活動の2本柱としています。FWのテーマ決めは難航するので、『とにかく楽しく探究できるもの』に焦点を当て、取り組む理由を客観的かつ論理的に説明できればOKとしたところ、面白いテーマが出てきました」と話す。

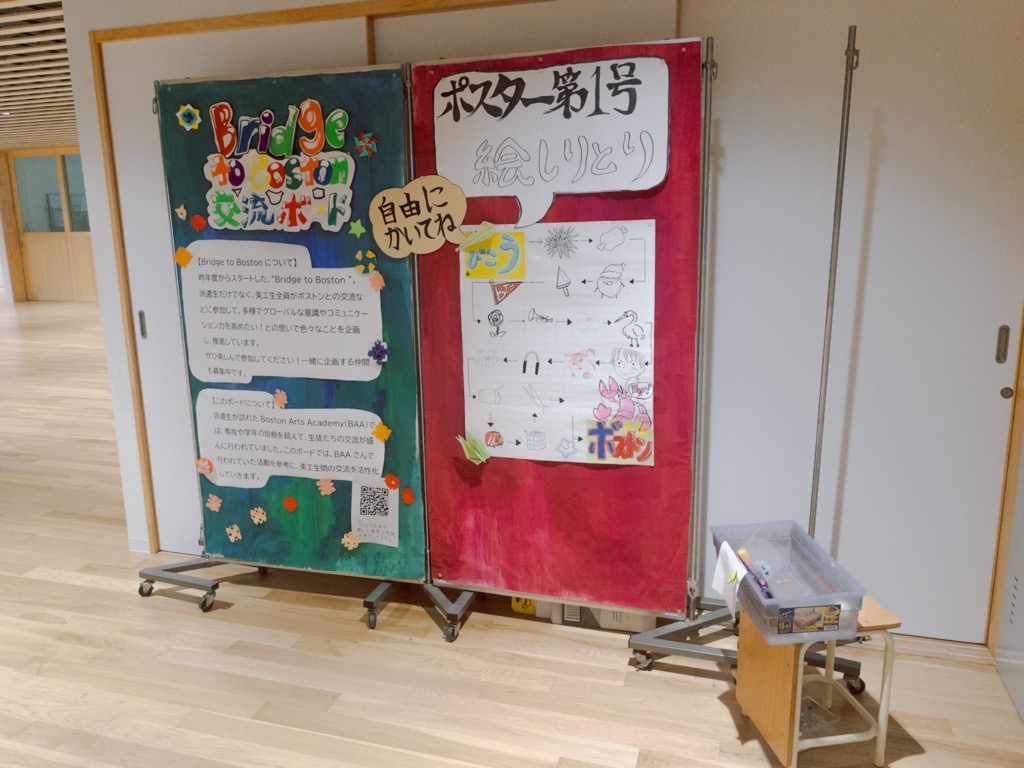

もう一つ新設した研修が、米国ボストンの公立高校「ボストンアーツアカデミー(BAA)」への派遣プログラムだ。第1期となる24年度は10名の応募の中から3名を選考。派遣生がインフルエンサーとなって、海外研修で得た知見を校内で広めていくことを狙いとしている。「派遣生が大きな衝撃を受けたのは、アート分野の授業だけではなく、普段の教科の授業中にBAAの生徒が、自国の文化や政治状況などを踏まえたうえで、自身の意見を堂々と発信する姿でした。自身のスキルや知見を社会で役立てていくには、まず社会における自身の立ち位置をしっかり認識する必要があるという派遣生たちの意見を取り入れ、25年度の1・2年生の探究発表では自分はどのような存在なのか、どんな成長を遂げてきたのかを展示で発信するという形を模索しています」と西川先生が話すように、海外研修の成果をさっそく探究活動の改善につなげている。全校生徒に向けては、研修報告会のほか、BAAでの取組を参考に、誰でも書き込める交流ボードを廊下に設置するなど、コミュニケーション活性化の仕掛けも実施。主体的な生徒の気づきや体験を校内で共有・還元しながら、美術研修のブラッシュアップを図っている。

ボストンアーツアカデミーで、授業に参加した同校の生徒。

ボストンアーツアカデミーでの様子。積極的に情報交換を行い、同じところと違うところに気づく体験となった。

ボストンアーツアカデミーでの打合せの様子。現地では起業している高校生もおり、その会社のイメージカラーについて話し合うなど、なかなか体験できない貴重な時間を過ごした。

ボストンアーツアカデミーでの取組みを参考に、同校の廊下に設置した交流ボード。第一回目の企画は同校らしい「絵しりとり」を実施した。