Program益田圏域での理数教育を発展させるための

小学校・中学校・高等学校連携プログラム

益田圏域において、新しい価値を創出できる・実現できる人材の育成を目的とする。そのために本校が中心となり、小中高の校種の枠を超えて地域全体で連携し、理数教育を推進するための教育プログラムを実践し、益田圏域の子どもたちの科学への興味関心を喚起し、発達段階に応じた学びを深める力を育成する。

小学生は、益田さいえんすたうんや理科読を楽しむ会、出前実験などを通して、科学に触れる機会を提供することで、科学への興味関心を喚起するとともに、高校生とプログラムに参加することで、自分自身の近い将来のロールモデルをイメージしやすくなる。中学生は、益田さいえんすたうん、サイエンスキャンプなどを通して、科学への不思議・疑問を体感することで科学的思考を育成するとともに、大学の教員や学生との対話により、将来の進路選択の幅を広げる一助となる。高校生は、小中学生へのアウトリーチ活動による表現力だけで地域貢献の意欲・態度を養う。また課題研究・課題探究を行うことで、自然科学や地域のさまざまな課題発見から問題解決力、さらに協働力を身につけることで、クリティカルシンキングとロジカルシンキングに関する資質を育成し、学びを活用・実践できる能力の獲得と伸長を目指す。

活動レポートReport

千人以上の来場者を集める科学イベントを毎年開催

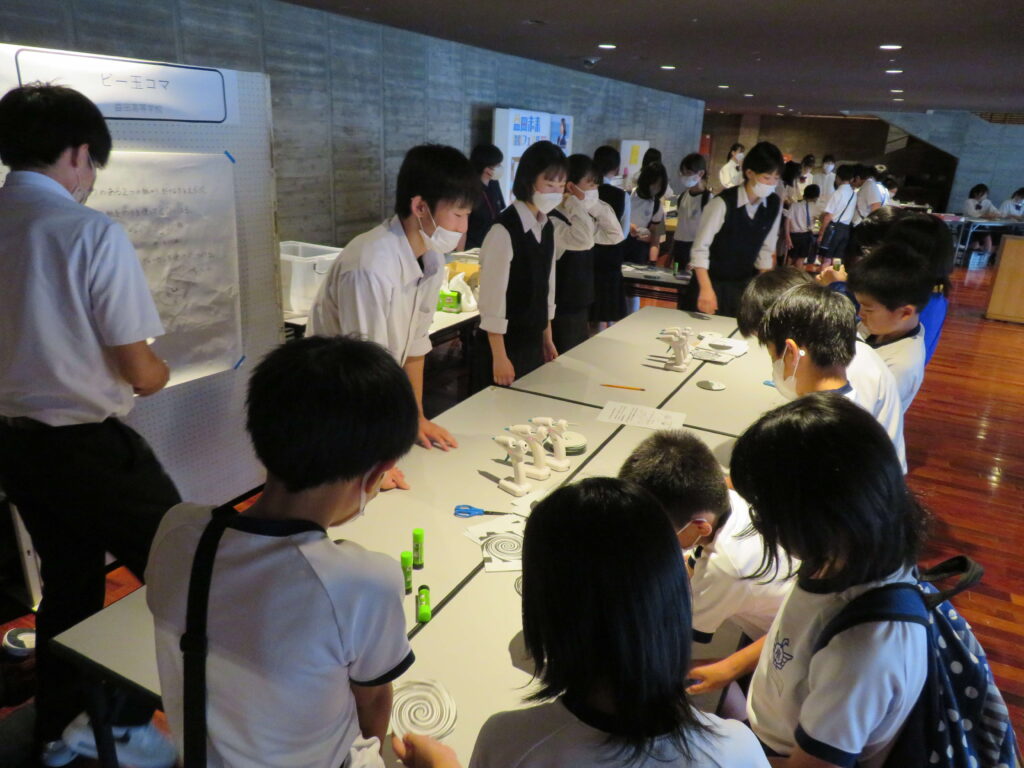

2004年からSSH事業の指定を受けている益田高校では、益田圏域で小中高の枠を超えた理数教育を推進するべく、さまざまな教育プログラムを企画・実践している。メインとなる取組が、10年から同校主催で行われている「益田さいえんすたうん」。毎年7月の2日間、市内の芸術文化センターで開催される科学イベントで、県内の高校や大学、市内の小中学校、近隣企業等が参加し、来場者数は千人を超える催しに成長した。ゲスト講師と同校生徒による「サイエンスショー」、中高生チーム対抗の競技会「科学チャレンジ」、小中学生向けの科学工作体験「サイエンス工房」、県内の高校・大学・企業などの研究成果発表「科学ポスター」、研究者による「講演会」と内容も盛りだくさんだ。

同イベント以外にも、大学教員を招いて授業ではできない実験を中高生に体験してもらう「サイエンスキャンプ」や、市内の小学6年生に同校生徒が実験を指導する「理科読を楽しむ会」「出前実験」等も実施しており、大学や研究所などのない益田市にあって、圏域の科学技術人材育成の中核的役割を担っている。

こうした活動の基礎となるのが、日常の授業における取組だ。1年次には近隣の企業などを訪問して課題解決の手法を提案する「地域巡検」を行い、その後課題に対して科学的思考を用いて深く考察を進めていく。理数科は自然科学を題材に学年合同のゼミ形式で学ぶ「課題研究」、普通科は自由なテーマのグループ学習「課題探究」で、論理的・批判的思考を養うとともに、地域貢献に対する意欲も向上させる。

「地域巡検では、突拍子もない提案で構わないので高校生らしい視点の提案をしてもらいます。その自由な発想に条件を加えて研究を深めていくというカリキュラムです」と語るのは、自分自身同校の理数科を卒業した毛利裕子先生。当時の理数科は男子の割合が多かったが、同校の理数教育プログラムに小学生から触れることで、男女の区別なく科学マインドが醸成され、今では男女比率の逆転すら起きているという。

プログラムを実践する高校生にとっては、企業や大学との連携によって高度な学びを得ることができ、小中学生へのプログラム提供によって自身の認知力を客観視できるようにもなる。県立高校コンソーシアムも立ち上がり、高校間の連携がより深まったことで、科学技術を活かした地域発展の輪はますます広がっていくだろう。

毎年7月に島根県芸術文化センター「グラントワ」で2日間にわたって開催される「益田さいえんすたうん」。「サイエンスショー」では、益田高校の生徒がゲスト講師のアシスタントを務める。

2024年の「科学チャレンジ」では、段ボールでつくった筒を狙い通りの場所に止めるチーム対抗戦が行われた。