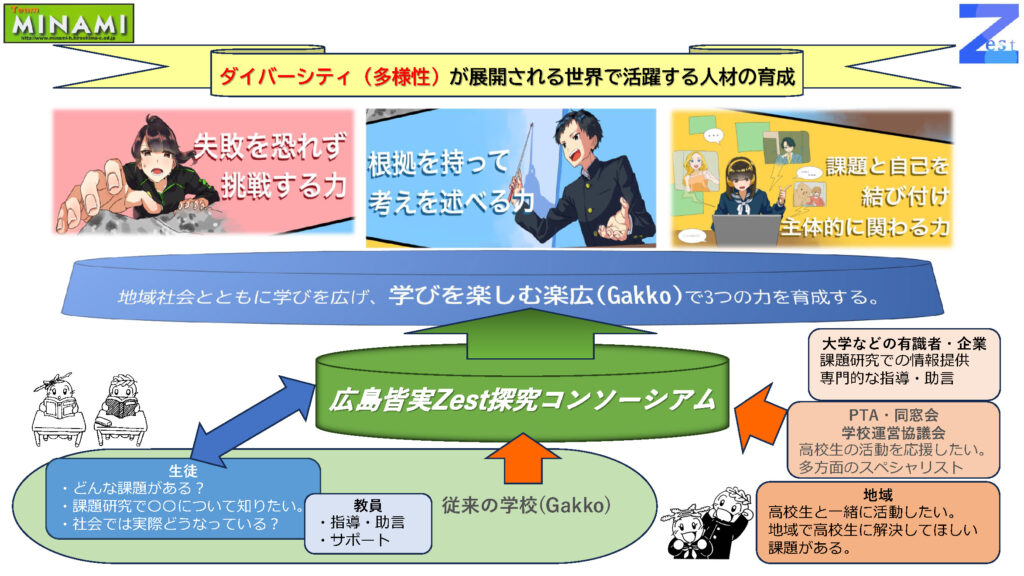

Program「広島皆実Zest探究コンソーシアム」を通した

学校を越えた新たな学びの創出

~学校(Gakko)から楽広(Gakko)へ~

本校のZestは、課題研究を中心に展開している。高校1年次では、グループ単位で地域のフィールドワークを軸に、課題研究の基礎を学び、高校2年次からは個人で「学術的な課題研究」と「プロジェクト型の課題研究」の二つに分かれて、生徒の興味・関心を社会の課題解決に繋げる探究活動を実施している。

今回の教育プログラムでは、3年間の系統性をもった課題研究のためのコンソーシアムを設立し、地域の教育資源を活用し、生徒の研究の深まりや社会への関心の広がりを目指したい。コンソーシアムが果たす役割は、大きく分けて三つある。まず、第一に探究サイクルを回すためのファシリテーターとしての役割。次に、専門分野に関するアドバイザーとしての役割。そして、課題の設定に関わるアイディア提供者としての役割である。コンソーシアムの構成員は、学校運営協議会委員(PTA・同窓会)、大学教員、民間事業者、行政職員を想定している。

生徒が学校外の人々と協働して課題を解決する経験を通して、様々な角度から深く考察する姿勢を育成するとともに、自ら探究することへの楽しさを見出し、さらに追求していくことで、社会における自己の役割や責任といった社会の一員としての使命感の育成を目指す。

活動レポートReport

教員の負担軽減と学びの機会を両立する仕組みづくり

普通科、衛生看護科、体育科を擁する広島皆実高校では、全学科全学年の生徒が課題研究に取り組んでいる。第1学年では多様な視点の取り入れを目的として学科横断でグループを作り、地域でのフィールドワークを軸に、課題研究の基礎を学ぶ。第2学年は自身の興味・関心を社会の課題解決につなげる活動に取り組み、第3学年は進路に関連するテーマを個人研究で深めていく。

2024年度には、外部機関と連携し新たなカリキュラムを開発。その一つがAIを活用したカリキュラムだ。IT企業や探究教育事業を展開する企業、大学教授、同校の教員が共同開発したもので、生成AIが答えを提供するのではなく、生徒たちの問いに対してさらに問いを返すことで、生徒たちの思考を深め、課題解決に向けた新たな視点を得てもらう仕組みになっている。教育研究部主任の森田亮先生は、「AIに全て委ねるのではなく、問いが深まった段階で、教員が生徒と一緒に考え、動き出していくカリキュラムとして設計しました」と話す。

また、地域の企業や大学、行政機関などとのコンソーシアム設立にも取り組む。「外部との接続はこれまで特定の教員の人脈に頼っていましたが、継続性を持つとともにより多くの生徒のニーズに応えられる仕組みをつくる予定です」と森田先生。教員の負担軽減を図りつつ、外部のサポート現場に触れる機会を増やし、伴走者としての役割を果たす教員の学びにもつなげていく。

また24年度末の学習成果発表会では、生徒が探究学習以外で取り組んだ活動を発表する機会を新たに設けた。フィリピンに語学留学した際に見たスラム街の現状や、韓国の姉妹校との交流などを報告した生徒たちは「振り返ることで自分の心の変化や成長を再認識できた」と話す。また「こうした活動には教員が強く後押ししないとなかなか参加しないという状況だったのですが、25年度に入って参加の意欲を示す生徒が増えてきたのは、身近な仲間の挑戦を目の当たりにした影響が大きいと考えています」と森田先生が話すように、報告を聞いた生徒たちにも変化があったという。

校外の知見を積極的に取り入れ、校内では生徒同士で刺激し合う環境づくりを進める同校。「探究で身に付けた考え方や知見は、勉強だけでなく、部活動や学校行事でも活かせるはず。青春を謳歌し、日本一充実した高校生活を生徒たちに送ってほしいという思いが、探究活動を推進する我々の原動力になっています」と森田先生は語る。

24年度は近隣の叡啓大学と連携し、「フィールドワークを中心とした探究カリキュラム」を開発。同大学の教授に来校いただき、FWの事前学習を実施し、生徒たちは、探究活動を行うグループで、今後の進め方を協議した。

1年生の探究活動の様子

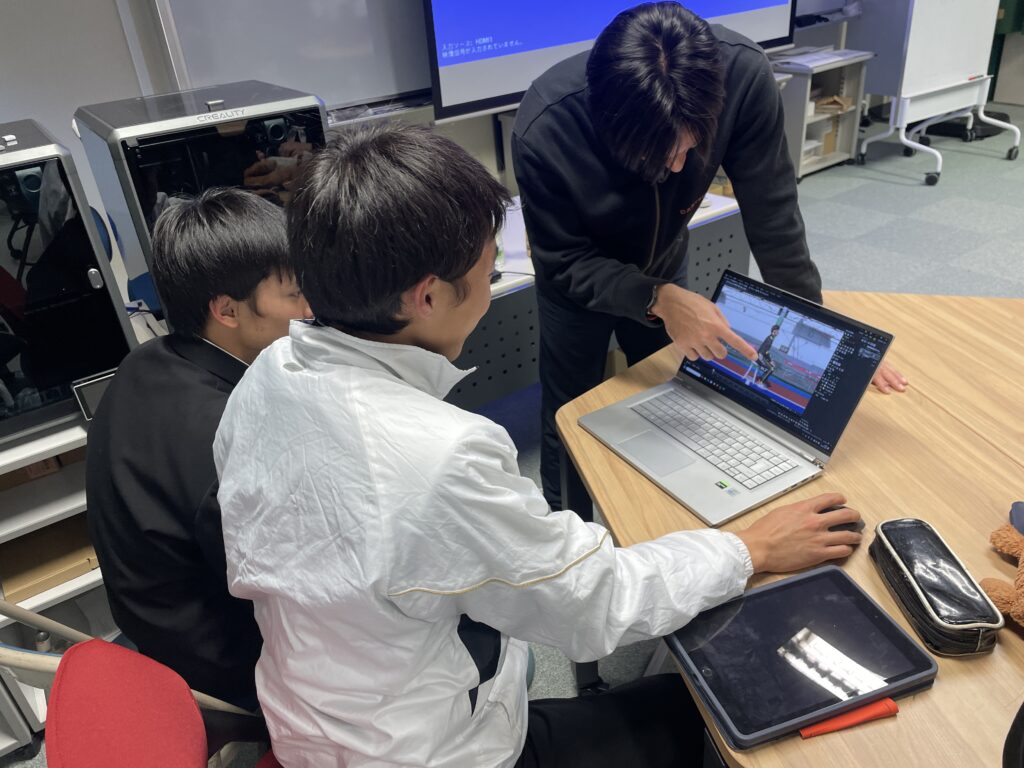

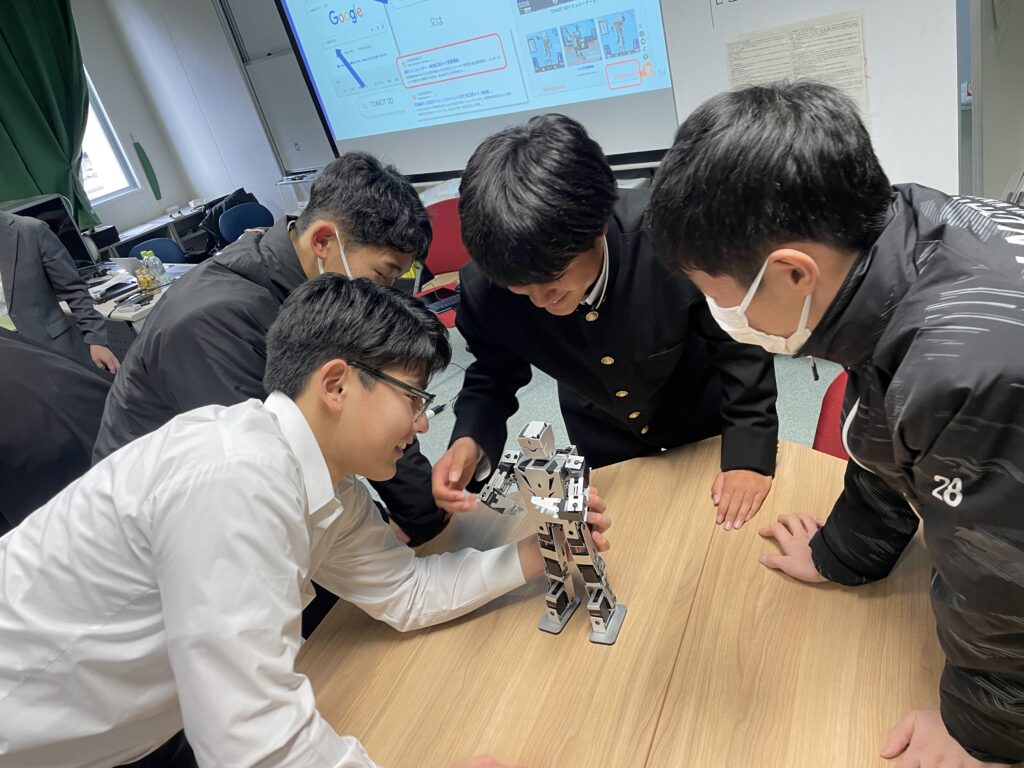

DXの取組みの様子

DXの取組みの様子

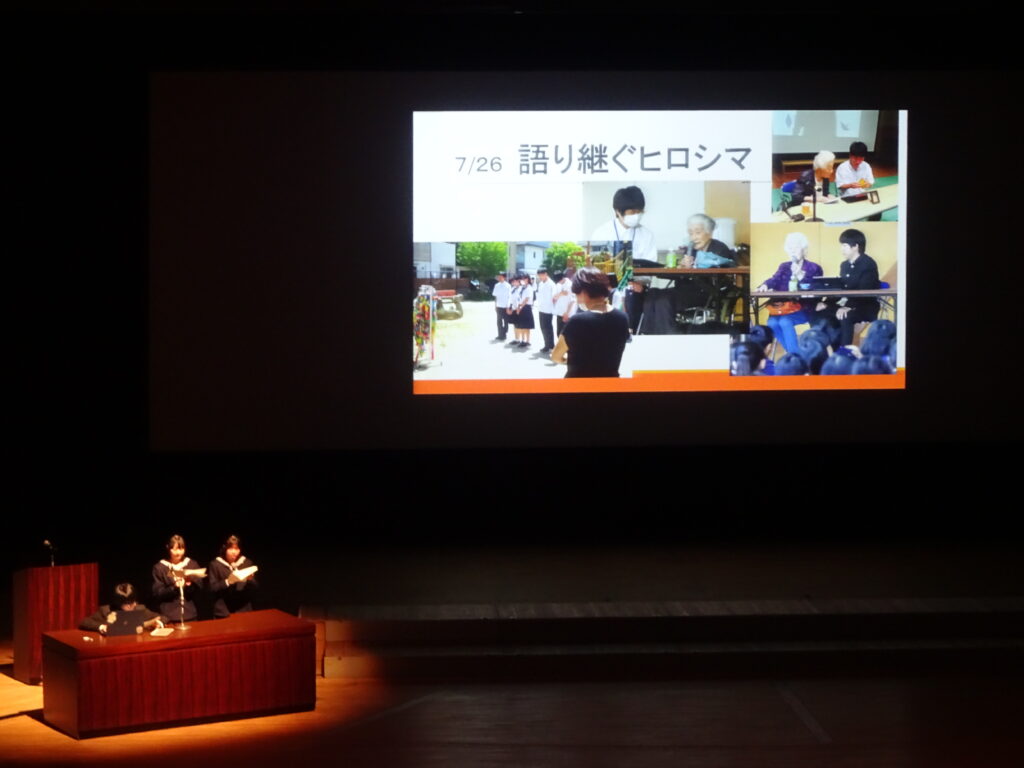

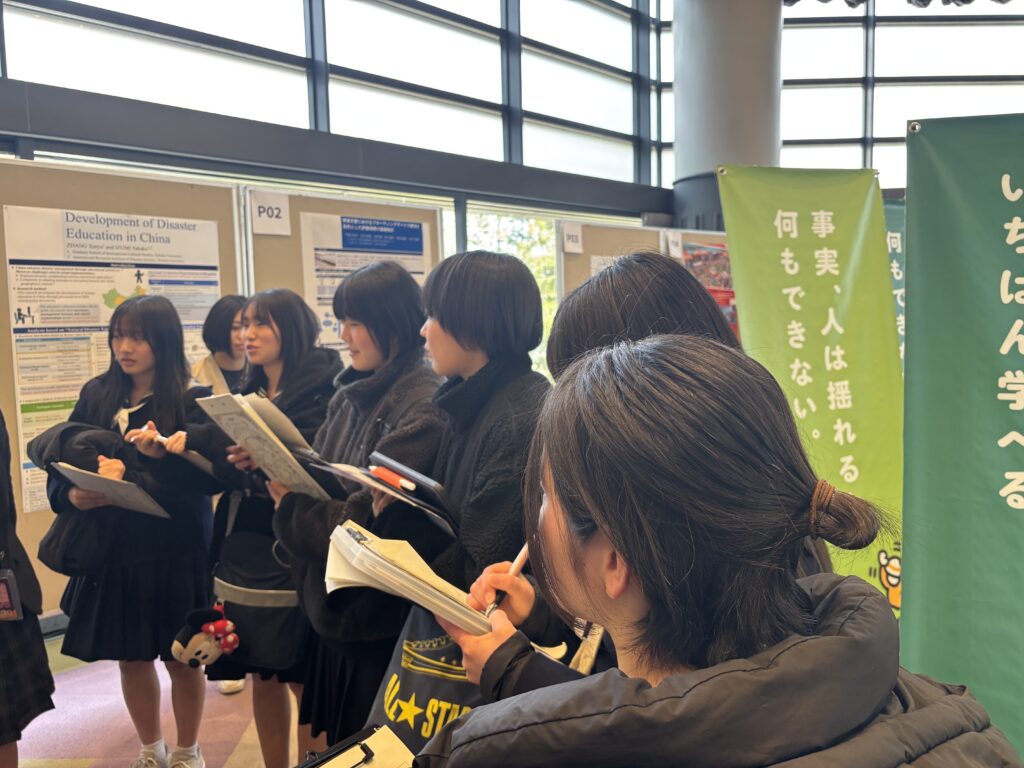

成果発表会

成果発表会

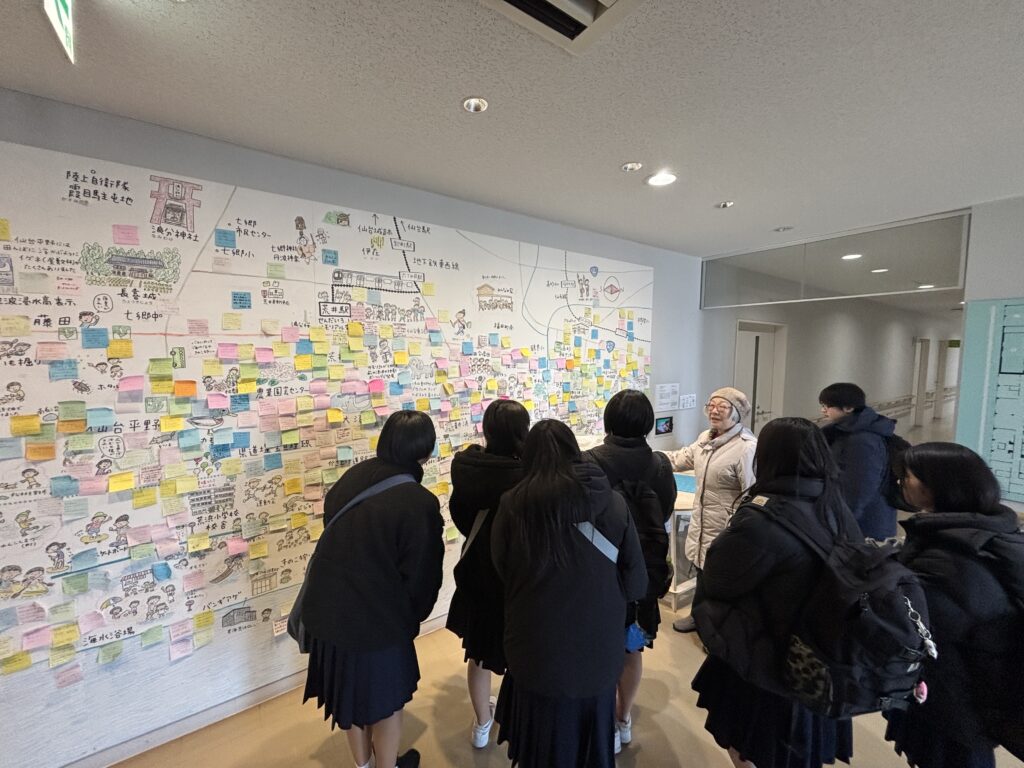

三菱みらい育成財団の助成金を用いて、「震災学習」に取り組んでいる生徒が、仙台防災フォーラムに参加

仙台防災フォーラムの様子

仙台防災フォーラムの様子