ProgramMAPLE(Making active people link education)

-地域社会とBridgingし生徒をSocializeする-

自身を取り巻く世界を主体的に改善していくことのできる人材の育成を目指す。そのために、本プログラムは生徒と社会を「懸け橋」する。生徒たちは社会にどっぷりつかりながら探究活動を進めていく。主な活動として、安佐北区役所を中心とした身近な実社会に参画し、まちづくりに寄与していく。

1年生は、日本・広島・身近な地域に存在する企業が、どのように社会貢献しているのかを調査・プレ探究を行う。高陽町商工会と連携し実際に企業とつながり、各企業が社会貢献する目的や実態を調査・分析し認識していく。

2年生は、高陽地区の①「住みやすさ向上」、②「地域活性化」、③「地域のために高陽高校のあるべき姿」を視点に、様々なアプローチでまちづくり(探究)していく。「高校生が子育て世帯に対して住みやすさを提供するには何をどうすべきか?」、「公的機関と連携し芸備線の価値を高めるためにどのような提案をすべきか?」といった、実際に高陽地区に存在する課題を、地域に参画しながら解決を図っていく。

3年生は、探究のベクトルを自らと社会の双方向に向ける。「自身が実社会でどのように活躍できるのか」「他者に何を還元できるのか」を問い、社会の一員になる。

活動レポートReport

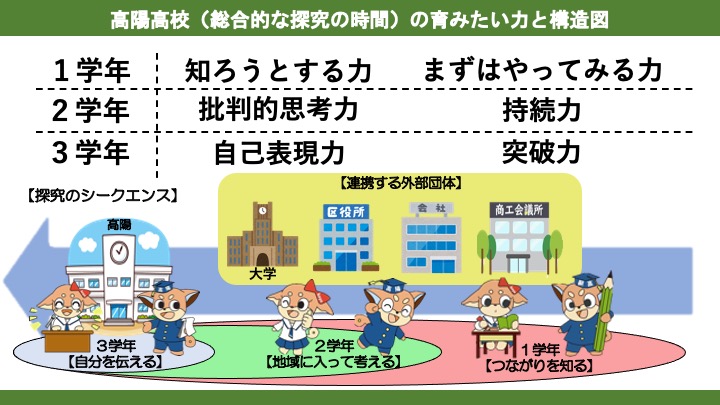

教員研修で高陽生に必要な力を抽出し、探究活動を再構築

高陽高校では、2023年度から探究活動MAPLEを大きく変えてきた。授業づくり部の稲垣和先生は「まずは教職員研修の場で高陽生に足りていない力、つまり身に付けてもらいたい力を皆で挙げていき、1学年ではまずやってみる力・知ろうとする力、2学年では批判的思考力・継続力、3学年では突破力・自己表現力と設定しました。3年間でこれらの力を身に付けてもらうための探究活動を、授業づくり部でつくり上げていきました」と話す。

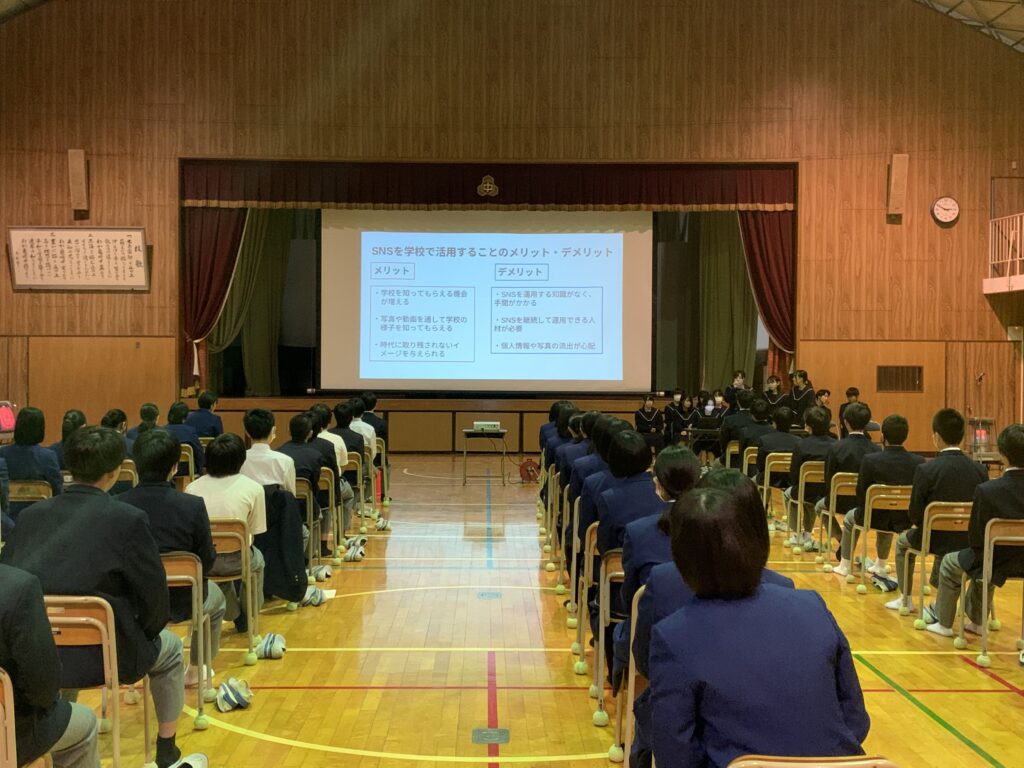

24年度のMAPLEでは、1年生は地元の商工会議所の協力を得ながら、グループで企業の社会貢献についてリサーチ。2年生では①高陽地区の住みやすさの向上、②高陽地区の地域活性化、③高陽高校の魅力発信―の中から関心のあるテーマを選び、グループでリサーチクエスチョン(RQ)を立てて探究。3年生は「自分は将来どのようにして他者を助けていくのか」というRQについて、個人で探究する。

ブラッシュアップしてから2年目、生徒の成長に手応えを感じるようになったと稲垣先生は話す。「2年生のグループがあるイベントを企画・実施した際に、人が集まらず、今度は自ら新聞にPRして記事にしてもらい、再度実施しました。身に付けてほしかった『継続力』が伸びていることを実感した事例でした」。

また3年間を通じた探究活動の流れもできつつあると、授業づくり部の倉持絵里先生は話す。「1年生の最終発表会では、どのようなことが社会に役立つのかということについてよく考えられているなと感じました。2年生の『地元への貢献活動』へつながるといい流れができていると思います」。

成果が見え始めた中、さらに強化したいと授業づくり部が考えているのが「継続研究」だ。2年生の最終報告会のスライドをデータベースとしてまとめ、新2年生の4月に先行研究として見てもらい、引き継ぎたいグループを募っている。「高校生が1年間で実際に社会に影響や成果を残すのは難しい。しかし後輩が代々引き継いでいく中で、社会課題に対して真にアプローチできるのではと考えています」(稲垣先生)。

教員もこの1年試行錯誤をしてきた。“顔見知り程度”だった商工会議所を訪問し、協力関係を構築。また財団の助成先から環境や目標が近しい学校を選び、視察も行っている。25年度に向け、ルーブリックの改訂や大学などの連携先拡充に取り組むなど、進化し続けている。

2年生の地域での街頭インタビューの様子

2年生の近隣中学校での発表の様子。併せて中学生向けアンケートも実施

2年生生徒発案企画の子どもの遊びイベントの様子