Program小中高一貫教育を活かした

安心院高校グローカルマインド育成プログラム

7小学校、2中学校、本校の10校で小中高一貫教育を導入し、12年間を通した地域を題材にした探究的な学習「地球未来科」を設定し、12年間を4つのKEY STAGEに分け段階的に資質・能力を育成する。ローカル地域の課題やグローバル規模の課題に対して、課題解決的・体験的な学習を行う。本地域ならではの食文化「発酵・醸造」をテーマに、産官学連携した「地球未来科」のプログラムを実践する。

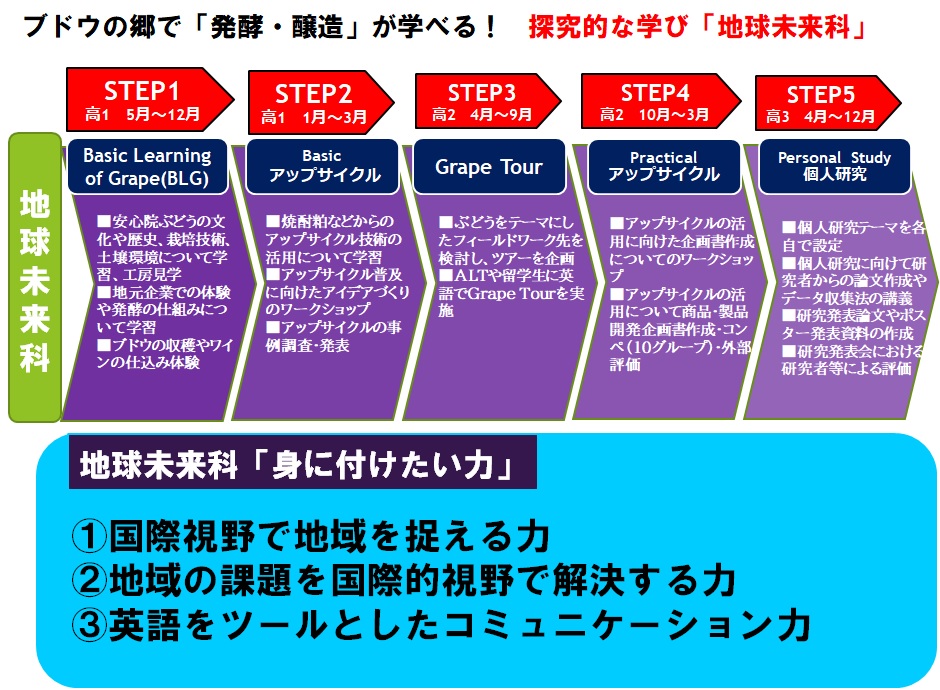

全学年の全生徒が5つのSTEPを段階的に学習し、そのプロセスにおいて主体的・協働的に学ぶプログラムを設定。

・地域の酒造会社やワイン工場との連携における焼酎やワインの仕込み体験

・ブドウの収穫体験

・大学の教授や食育コーディネーターによる「発酵・醸造」の学習

・大学教授による論文作成の指導

・専門のコーディネーターによるアップサイクルの製品開発に向けた開発企画書の作成や製品開発

未知の課題の解決に向けて主体的に行動する意欲を醸成するとともに、将来、地域づくりや地域の産業振興に貢献する人材の育成を目指す。

これまでの小中高一貫教育の取組を活かし、生徒の主体的な学びを育成するために高校生が先生役として小学生に教える「ST(スチューデント・ティーチャー)活動」の異年齢との協働学習プログラムを実践する。何事に対しても積極的に自ら考え自ら行動する主体性な態度や意欲を身につけることを目指す。

活動レポートReport

12年間の一貫教育で地域の将来を担う人材を育成

大分県宇佐市の安心院(あじむ)・院内地域では、2010年から、公立小中高10校が探究的な学びを軸にした連携型一貫教育を行っている。12年間の学びを四つのキーステージに分け、「国際的視野で地域を捉える力」「地域の課題を国際的視野で解決する力」「英語をツールとしたコミュニケーション力」を段階的に身に付けることを目的としており、中心的な役割を担っているのが安心院(あじむ)高校だ。校長が小中高一貫教育推進委員長を務め、その下に「校長会議」「教頭・研究主任会」が組織されており、年2回、小中高全教員が集まって研修を実施。

15年度からは地域を題材にした探究学習の学校設定教科「地球未来科」を設けている。同校での「地球未来科」の取組は、地元の酒造会社の協力の下、①安心院地域でのブドウ栽培の歴史学習やブドウの収穫・ワインの仕込み体験、②焼酎粕等からのアップサイクル技術の学習・企画、③地域資源を活用したツアー企画・運営、④アップサイクルの商品・製品開発・コンペ、そして集大成として⑤個人研究という五つのステップを3年間かけて取り組んでいく。工藤知子教頭は、「ツアーでは、県内のALTや国際学生に集まっていただき、地域資源を英語でプレゼンテーションを行うことで英語力の向上を図っています」と話す。

また小中高一貫教育を活かした、高校生が先生役として小学生に教える「ステューデント・ティーチャー活動」では、単なる交流ではなく、お互いの教育課程に基づいた学習を行っていることも特徴だ。担当の吉田朋子先生は「各教科の授業で小学校での学習内容と高校の内容をすり合わせていきます。教員は内容から外れないようアドバイスするぐらいで、基本は生徒の主体性に任せています」と話す。限られた時間内で、必要なことをいかに伝えていくかを考え抜くことで、リーダーシップ・構想力・調整力の向上が見られると吉田先生は話す。

昨年度、12年ぶりに同校に校長として戻ってきた佐藤茂校長は、「小学校から一貫教育を受けてきた子どもたちは、高校入学前から、他者の意見を尊重し、自分の意見やプレゼンを柔軟に修正していくということが自然にできており、後輩や他者を思いやり、主体性をもって地域の活動を率先する立場になっていることに驚きました。頼もしい人材へと成長した高校生に対して、今度は地域の大人たちがどう応えていくかが問われている段階にあると感じています」と、一貫教育の成果の手ごたえを語った。

「地域未来科」の授業の一環として、ワイン用ブドウを収穫する生徒たち

ワイン貯蔵タンクの攪拌を行う

2年生物基礎の授業で、小学生に顕微鏡の使い方を教えている様子