Program次代の農業を担う“進”農業人育成プログラム

~創る力、繋がる力、拓く力の習得・向上を目指した探究学習の推進~

本校農業教育の魅力を向上させ、高い志をもった県農業のリーダーとなる人材の確保・育成を行っていくため、技術革新や産業構造の変化の最前線で活躍する企業や地域の核として活躍する食と農のトップランナーと連携した“スマート農業”、“マーケットインのものづくり”等による地域課題解決に向けた学習環境を推進する。

具体的には、1年次より基礎基本の定着と併行して、子どもたちの知的好奇心に訴える実践型の体験実習や農業及び異分野の人材との出会いの機会を通して、複雑性に富む世の中を批判的に捉えることができる見方・考え方を育みながら、2年次以降は農業の価値転換や地域創生に繋がる課題を発見し、他者を巻き込みながら主体的に学び続ける探究的かつオーセンティックな実践的研究活動を展開する。

本プログラムでは、新規就業を希望する生徒の確保・育成することを目的とする。そのために「農業×IT」の新たなカタチを学び、スマート先端技術を生産管理やマーケティング分野で活用したマーケットインのモノづくり力と多様な経営マインドを醸成する必要があり、組織的な企業経営やIT等の多方面における企業等との連携を超えた新たな農業教育の実践を目指す。

活動レポートReport

IT技術と経営指導で次世代農業の担い手を育てる

標高約600mの広大な高原にある大分県立久住高原農業高校は、2019年に「地域とともにある学校」をテーマに、大分県立三重総合高校の分校から単独校化。寮を新設し全国から生徒を募集している。

田尻吉崇先生は単独校化の際から、学校づくりに携わってきた。日本の農業の衰退、とりわけ大分県の農業分野の状況に危機感があると話す。「農業高校として、当然ながら一義的に『作る』ための基本となる知識・技術が大切になります。農業自営者の育成を目指す本校では、作って終わりではなくて、どう販売するのか、どんなペルソナ=消費者をイメージして作るのかまで考える経営指導も必要だと思っています。土地の強みを活かしながら最新のスマート農業の技術を身に付け、地域産業を盛り上げる人材を育てたいと考えています」(田尻先生)。

1年生は農業の基本知識を学び、2年生からは「経営実践コース」と「プロジェクト探究コース」に分かれ、さらに作物、野菜、畜産部門などの六つから生徒が希望する専門科目を選ぶ。各学年1クラスの少人数制で各部門に担当教員がつき、きめ細やかな学習指導を行っているのが同校の特色だ。

「総合的な探究の時間」では全学年で、自分たちの関心のあることと、社会課題・学問としての課題を掛け合わせて、探究活動を実施。2024年度は2・3年生を対象に、従来の活動に加え、マーケティングとスマート農業の学びに注力した。マーケティングでは、デザインシンキングの授業を導入。「2021年度に指定を受けたマイスター・ハイスクールの一環として、企業にデザインシンキングの授業を実施してもらいました。そのノウハウを身に付けた本校の教員がデザインシンキングの授業を担当しました」(田尻先生)。併せて地域魅力発信実習として、地元の農家を訪れ、インタビューを実施。農業の現状を知り、そこから感じた将来の可能性や魅力を、大型商業施設で体験ブースなどを設け、地域に向けて発信した。「生徒たちは、物の見方を学ぶことで、身の周りのことに疑問を持つようになり、何のためにこれをやるのか、自ら問いを立てて実践し、結果を振り返りながらさらに問い続ける姿が見られるようになりました」と田尻先生は手応えを話す。

スマート農業については、2025年2・3月に企業と連携したスマート農業の授業を実施予定だという。日進月歩のIoT農業について学びを深め、日本の農業を底上げする未来の担い手を育てる目論見だ。

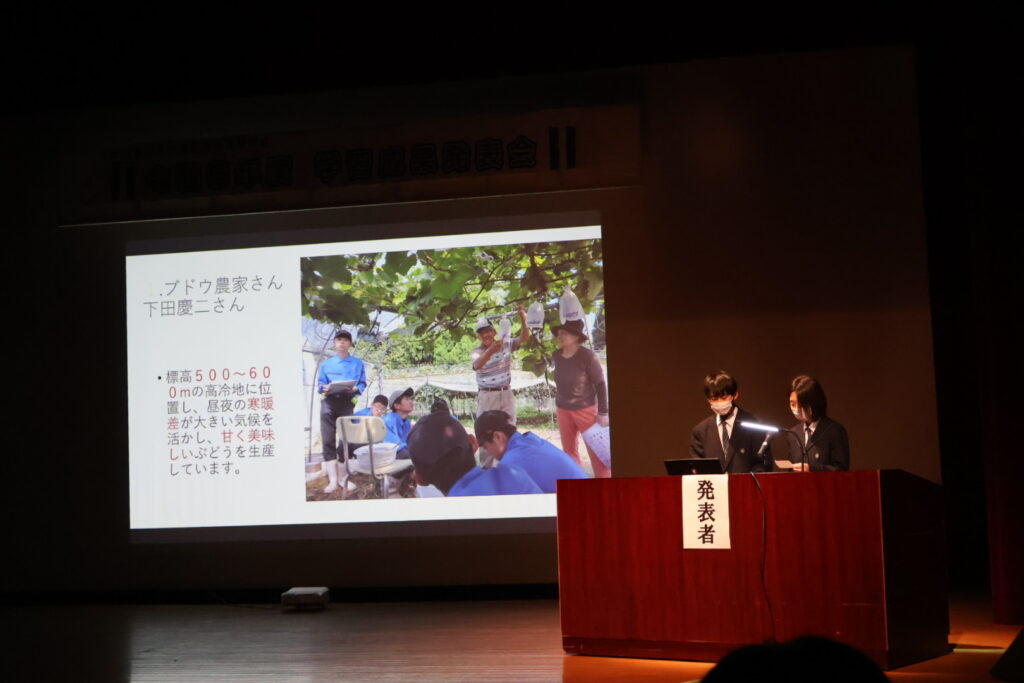

1年生による地元農家への事前インタビューに関する報告の様子

サフランの圃場に追肥を行っている生徒たちの様子。竹田市はサフランの産地として知られていて世界一の品質と日本一の生産量を誇っているが、近年は利益率の低さや手間がかかるという理由で大量生産できる品目に切り替える農家が増えている。そこで、生徒を主体にサフラン専用の球根保管庫を敷地内に製作するとともに、新商品開発に関する資金をクラウドファンディングで募るなどの取組みを授業の一環として行っている。

クラウドファンディングに関する事前研修の様子