Program多層的・分野横断的な批判的対話実践プログラム

-教員・SA・学生の協働で知を織り上げる-

本プログラムは、学生が多様な視点から自身を取り巻く「正解のない問い」に取り組めるようになることを目指す、発展的教養教育である。ひとつの話題に対して複数の教員が学生の前で議論して見せ、それに倣って学生自らが議論することで、他者との対話および協力関係を形成に必要な実践的能力を習得する機会を提供していく。

教員間での対話・議論を組み込む狙いは、意見の相違をふまえた相互批判や合意形成のやり方を教員が学生の前で実演してみせ、あるべき対話の姿を明示することにある。さらにSAが関わることで、学生の対話の倣いをサポートします。

具体的には、一つのテーマにつき、①教員による短い講義、②別領域の教員からの批判と応答、③学生グループワーク、④グループの意見発表と教員のリプライを1サイクルとする学習プロセスを授業内で2~3回繰り返す、という仕方で進めます。このようにして、人間に関わる様々な課題を、科学的・普遍的観点から、社会的存在や個としての人間という多様な次元にわたって考えていく。

また将来的には異文化理解・異文化共生に関わる科目にも本プログラムを適用し、個人からローカルな社会的関わりを経て、よりグローバルな広がりを持つ課題を取り上げていく。

【埼玉県立大学】図表2枚_ページ_1-1024x724.jpg)

【埼玉県立大学】図表2枚_ページ_2-1024x724.jpg)

活動レポートReport

複数の教員が同時参加する実験的なプログラム

埼玉県立大学の開学は1999年。 保健医療福祉学部の1学部に看護、理学療法、作業療法、社会福祉子ども、健康開発の5学科を持ち、医療と福祉両方の視点から実践的で理論的な教育を行っている。同大学には5学科の他に共通教育科があり、学生は所属せず、全学科の学生を対象とした教育の中軸を担っている。

本プログラムの実施主体は、共通教育科の教養科目担当者会に所属する専任教員陣で、全学科共通である2年次以上の発展階層科目において実施されている。プログラム実施のきっかけは2019年のカリキュラム改訂で、その発展階層科目が新設されたことにあったと浅川泰宏教授は語る。

「1年次の学びを生かし、総合的な視野で教養を考えるのが発展階層科目です。教養科目担当者会は多様な分野の教員で構成されているので、単なるオムニバス形式ではなく、複数の教員が同時参加できるような仕掛けができないかという案が生まれました」

教養科目担当者会は、哲学、倫理学、言語学、文化人類学、宗教学、民俗学、環境化学、進化生物学、宇宙物理学、身体運動学など多彩な分野を専門とする教員で構成されている。さらに地理学、動物行動学など他分野の外部講師を招いた授業も提供しており、異なる視点間での対話実践を提供する環境は整っていた。そこでまず「人間の探究」という科目において、複数の教員間のやり取りと、それを踏まえた学生グループでの議論を内容とする授業を実施し始めた。

「当時はメインで講義を主導する先生とそれをサポートする先生という役割分担の意識が強かったと思います。現在の批判的対話実践プログラムでは、それぞれの視点やアプローチの違い、多様性をより発現できるような進め方を意識するようになりました」と、担当者会会長の髙村夏輝准教授は語る。

2024年度からスタートした本プログラムでは、以下の順で授業が進行する。

1.教員による短い講義(導入)

2.別領域の複数の教員からの批判と応答(教員間対話)

3.学生グループワーク(SA<スチューデントアシスタント>の指導の下での学生間対話)

4.グループの意見発表と教員のリプライ(フォーラム)

2の「教員間対話」はなかなか想像しづらいが、例えば、「現代の郷土食」をテーマにしたときは、四国と北海道出身の教員が各々がイメージする「郷土食」を話し、その対話を踏まえて食の視点から見えてくる埼玉の文化や環境について学生たちに考えてもらった。ある時は「死とは何か」というテーマに対し、生物学と哲学の教員がそれぞれの視点から意見を述べ合った。教員の特性や専門性を活かしながら、一つのテーマに対して複数の視点からのアプローチができること、また批判的な議論とはどのようなものかを学生に見せるという点に大きな特徴がある。

これを1サイクルとする学修プロセスを、90分の授業内で2~3回繰り返す。学生のグループワークは4人1組で行われ、その結果をA3サイズのホワイトボードに書き込んで提示する。手書きというアナログ手法で図示化もできるスタイルにしたことで、学生はより自由な発想でワークできる。また、肯定・否定の立場に分かれるディベートではなく、あくまでも異なる観点からの相違に重きを置いた議論を重ねる。1回の授業に参加する学生は約100人。30弱のグループに分かれるが、毎回ランダムに設定された座席指定となっているので、普段あまり顔を合わせたことがない者同士がグループワークに臨むことになる。

批判的議論を含む対話型授業の実践

同大学で本プログラムを行う必要性を髙村准教授はこのように話す。「医療やケアの現場では、医師を中心として看護師や作業療法士、理学療法士など多職種の連携が必要です。その際、どうしても意見の違いが出てくることがあります。その違いを埋めて合意を形成するには、相手の考えだけでなく、自分の考えも含めて批判的に考える能力が重要となります」

現代の若者は総じて調和を重んじる点において優秀で、特に同大学はチームでの団結が得意な学生が多いと髙村准教授は評価している。しかし一方で、他者の見解への批判に関しては意識的に避ける傾向にあるという。それはチームワーク形成において有効に働く面もあるが、現場に出ると調和だけでは済まないこともままある。お互いに自分の意見をしっかりと伝え合い、それぞれが納得できるプロセスを形成する場として、本プログラムを体験してもらいたいと髙村准教授は考えている。

2024年度は、後期授業の「人間の探究」と「生命の意味」において本プログラムを実施した。取り上げたテーマは、「人間の探究」が「ヒトの生物学的、文化的側面を考える」「脳が明かす『私』の謎」「心のはたらきへの生態学的アプローチのお稽古をしよう」「人はなぜ服を着るのか」など、「生命の意味」では「人の構成成分と化学進化」「宇宙の生命」「どうして自己犠牲するのか」「一つの現象を4つの側面から説明する」などに取り組んだ。そして25年度の前期から開始された「埼玉研究」では「居住環境と都市計画」「地域の生物環境」「現代の郷土食」「マンガを通して表象される郷土意識や地域像」などの幅広いテーマが設定された。これらのテーマ設定には、ある工夫が施されているという。

「学生になるべくストレスがかからないテーマで、自己発信のトレーニングをしてもらいたいと考えています」と語るのは小林憲生教授。例えば倫理的に答えが出しづらいような内容は避け、誰もが自由に考えられるテーマを設定している。「一例として『死』について考えてもらう場合、終末期医療や尊厳死など、医療やケアの現場において特にセンシティブに扱われる話題だと、大人数でグループディスカッションするのは難しいでしょう。それならば『死に対する怖さ』といった少し抽象的な話題にすれば、割と自由に考えて意見が言えるはずです」(髙村准教授)。

教員同士のやり取りの部分に関しては、あまり細かな打ち合わせはしないことが多いという。「ざっくりとした資料共有などは行いますが、それもあえて見ない先生もいらっしゃいます。ライブ感を大事にした運用をと考えています」と浅川教授。科目責任者以外は、その日空いている教員が参加するということも多い。ただし、「これが正解」という雰囲気を出したり、一つの解に誘導したりしないことはそれぞれが心がけ、学生が自由に討論を楽しめるような授業にしている。「自分一人で行う授業とは、かなり違うアプローチが必要で大変な面はありますが、普段の授業では得られない気づきも多く、教員側にとっても良い経験になっています」(髙村准教授)。

このように教員同士、学生同士のランダムな組み合わせで進められる学修形式に、学生たちは対応しているのだろうか。「けっこう面白がってくれているという印象があります」と髙村准教授は手ごたえを語る。特に教員同士の議論は、学生にとって新鮮に映っているようで、「テレビの討論会のようで面白い」という声も聞こえているという。また、そうしたやり取りを手掛かりにして、学生同士のディスカッションが進んでいるという一面もあるという。

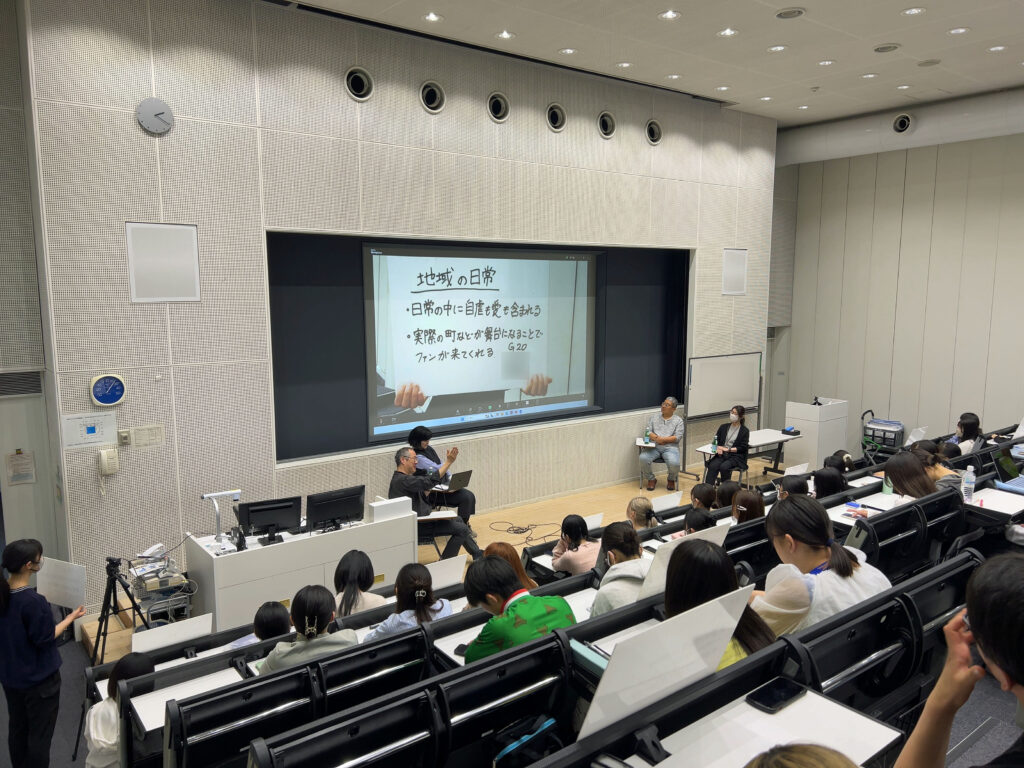

本プログラムの科目「埼玉研究」の授業風景

履修する学生は4人1組でグループワークを行い、教員とSAがそれにアドバイスする

新科目の設置で全学生が本プログラムを受講可能に

プログラム実施も2年目を迎え、目下の課題の一つが、授業の補助を担うSAの不足だという。SAの大きな役目は、グループディスカッションを行う学生にアドバイスを与えること。教える側と教わる側の中間にいるからこそできる助言もある。

「約100人の学生が受講している講義に対して、現在5人程度のSAがついていますが、本来ならばその倍は欲しいところです」と浅川教授。SAが思ったほど集まらないのには、他の授業の履修と時間的にかぶってしまうと理由もあるが、本プログラムに参加した経験のある上級生がまだ少なく、うまく関われるかが心配と考えている学生も多いからだという。「先生同士の打ち合わせは密にする必要はありませんが、SAを務めてくれる生徒に対しては、もっと事前準備に手間と時間をかけ、安心して授業に参加できるようにしたいと考えています」と髙村准教授。授業の中で伸び伸びと活躍するSAの姿を見て、参加してくれる学生が増えてくれればと望んでいる。「SAは自ら手を挙げて参加してくれている学生なので、元々学びたいという意識が強い子ばかりなんです。履修する側では得られない知的刺激を受けて成長したという話も聞きますので、我々としてもそうした学びの連鎖をつなげていければと思っています」(浅川教授)。

履修した学生からの感想について、小林教授は「アンケートによると、『教員に正解を求められている授業ではないということが分かって新鮮だった』『自分の意見を素直に言っていいんだということがわかって安心した』『グループの中でも違う意見がいろいろあっていいんだと気づいた』というコメントが多く見られます。また『ディスカッション中に積極的に話せるようになった』『相手に伝わるような表現をする必要があると思うようになった』など、発信力の向上を窺わせるコメントも見られます」と話す。

現在「人間の探究」「生命の意味」「埼玉研究」という3つの科目が設置されているが、2027年度のカリキュラム改訂に合わせ、もう一つの科目を新設する予定がある。「各科目の受講人数は、教室のキャパシティなどの関係などから100人が限界です。1学年の人数が約400人であることを考えると、4分の3の学生はこの形の授業を履修できているけれど、残りの4分の1は履修できていません。教員の負担が大きくなるという問題はあるものの、最低1科目は増やして、教養教育の中で1回はこういう授業を受けてもらいたいと考えています」と小林教授。2019年の全学カリキュラム改訂に端を発する対話型の本プログラムは、同大学にこそ相応しいという手応えを感じているという。プログラムを経験した卒業生が輩出されることで、今後の地域医療に好影響を与えることを期待したい。

グループでまとめた意見はホワイトボードのマグネットで前段の背もたれに貼り付ける