Program「志」を育む東京工業大学(東京科学大学)リベラルアーツ教育プログラムの発展

-専門性をもった文理共創人材の育成を目指して-

東京工業大学では2016年の教育改革以降、リベラルアーツ研究教育院を中心に、「志を育む教養教育」をキーコンセプトに据えた、先進的なリベラルアーツ教育に取り組んできた。

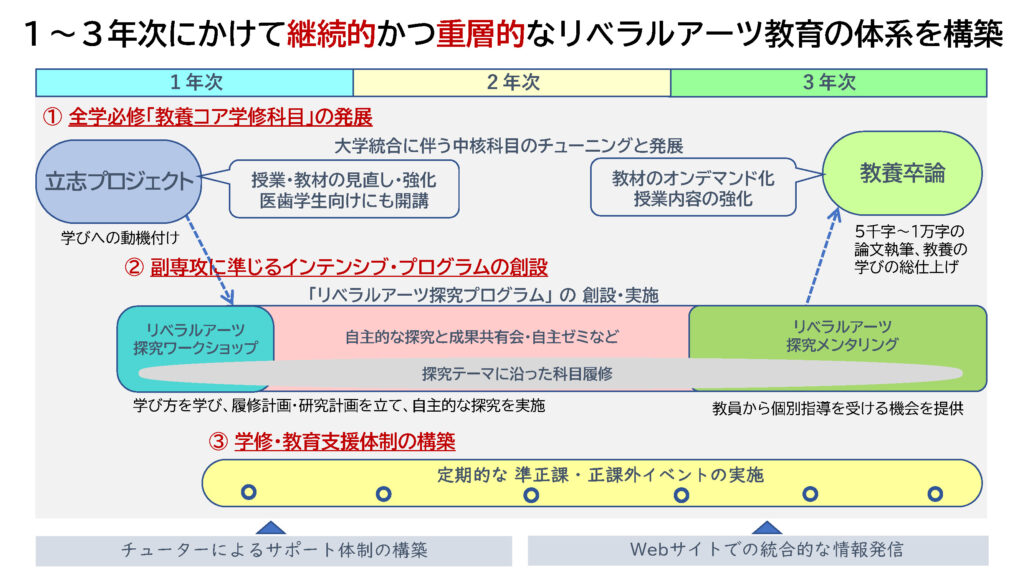

初年次必修科目「立志プロジェクト」では、講義形式の授業と少人数のディスカッション形式の授業を交互に繰り返しながら、今日の社会的課題を知り、自分が将来、社会の一員として何を行いたいかを考える(「志」を立てる)。3年次後学期必修科目「教養卒論」では、自らの「志」を振り返り、自身の関心・経験に基づいて人文・社会科学・融合領域のテーマを設定・探究し、その成果を論文にまとめる。いずれの科目でも、学生は自ら問いを立て、また仲間と学び合う経験を通して、文理の知を自身の中で統合し、将来の新たな価値創出(「志」の実現)に必要となる力を育む。

2024年10月の東京医科歯科大学との統合と東京科学大学としての新たな出発にあたって、本プログラムでは、「立志プロジェクト」及び「教養卒論」の内容面での充実・強化と、分野横断的な学びを促進する新たなインテンシブ・プログラム「リベラルアーツ探究プログラム」の開設、並びに、学生の自主的な学びを支える学習環境の構築を通じて、理工・医歯学系の専門性をもちながら領域を横断する力を備えた文理共創人材の育成を目指す。

※ 採択時の組織名は「東京工業大学リベラルアーツ研究教育院」

活動レポートReport

「立志プロジェクト」は入学直後に志を立てる「はじめの学び」

2024年10月、東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により、東京科学大学が誕生した。世界水準の研究活動が期待されるとして文科省から認められた「指定国立大学法人」同士での統合は史上初のことで大きな話題を呼んだ。同校において教養教育を担うのがリベラルアーツ研究教育院 (ILA)だが、同組織は2016年、旧東京工業大学において発足していた。

「当時の大学執行部が発表した全学的な大改革に基づき、教養教育に関してどんなカリキュラムを作っていくかという話し合いが2014年から始まりました」と語るのはILAに所属する三ツ堀広一郎教授だ。

話し合いに参集したメンバーは、文系、外国語、ウェルネス(健康科学・体育)、教職、留学生向けの日本語・日本文化といった部局に所属しており、全学的に体系立った組織はまだ確立されていなかった。また、理工学系大学である同校の学生にとって、教養教育は取得単位調整のための科目群という意識も強く、フランス文学を専門とする三ツ堀教授も、学生にもっと興味を持ってもらえる教養教育の必要性を強く感じていた。当時、既に社会課題は複雑化する傾向にあり、高等教育における分野横断型の学際的アプローチの必要性が高まっていた。日本の教育界にもリベラルアーツという概念が浸透しつつあり、同校においても「リベラルアーツ」を旗印に、社会課題の解決に挑戦する気概を持ち、よりよい世界を作りだすことのできるリーダーを育成する教養教育カリキュラムを作ろうという方針が定められた。

その核として設置されたのが、1年次の第1クォーターに開講される全学必修科目の「立志プロジェクト」だ。全新入生が入学直後の4〜5月に志を立てる「はじめの学び」。著名講師陣の講演を聴講する授業と、約30人ずつに分かれてのグループワークという2つの授業を組み合わせた特徴的なスタイルは、スタートした2016年から変わっていない。

「ゲストスピーカーの方々には、必ず現在の研究や仕事を志すようになったきっかけの話を交えてもらうようにしました。教養とはその人のパーソナリティや人生と切り離せないもので、知識の奥に広がる属人的な教養こそがリベラルアーツの本質だと考えたからです」と、立志プロジェクト立ち上げに関わった三ツ堀教授は語る。三ツ堀教授が考える教養とは、自分の中にどれだけ“問い”を抱えているかであり、立志プロジェクトには、大学での学びのスタートに当たって、“分からない”ことを深める練習の場にしてほしいという思いが込められている。

もう一つの必修科目は、3年次の第3、4クォーターに履修する「教養卒論」。立志プロジェクトでグループワークを行ったメンバーとほぼ2年ぶりに再会して、その間の教養の学びや経験をお互いに振り返り、その中から問いを立てて探究し、5千~1万字の論文にまとめる。執筆のプロセスでは、クラスメートからのピアレビューを受けながら、原稿を練り上げていく。

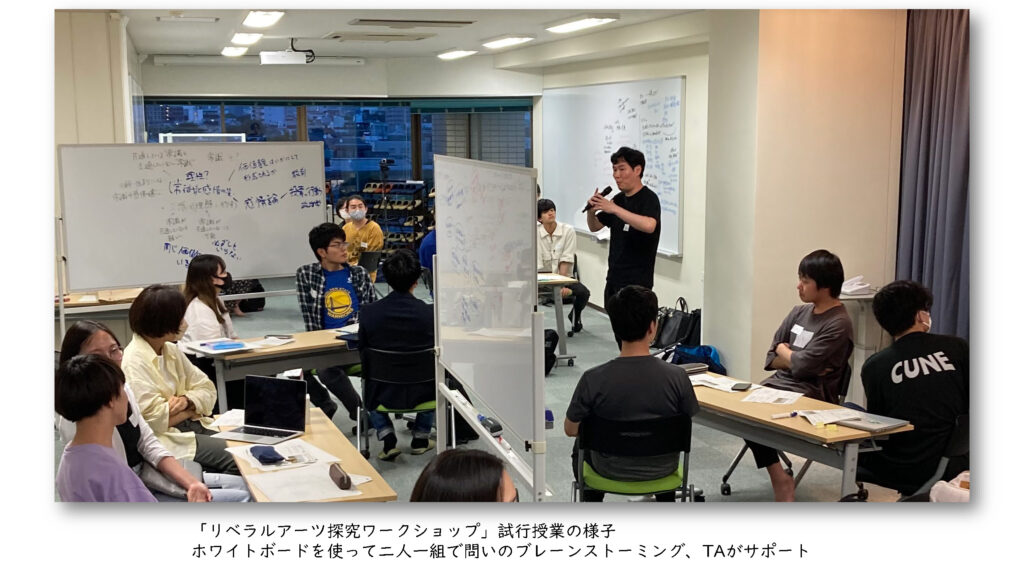

「立志プロジェクト」の様子。理工学系・医歯学系の学生が入り混じって、一つのテーマについて話し合う

週1で大岡山キャンパスに集う「大岡山Day」を設置

一方、同じく理系の大学である東京医科歯科大学でも、教養教育科目の見直しは焦眉の急とされていた。同校で教養教育を担っていたのは教養部。1年次には全学生が千葉県国府台キャンパスで教養教育科目を履修していた。アクティブラーニングを主体とし、グループワークを活用した独自の文理融合型教養教育を実践してきた同校においても、社会の変化に対応した新しい教養教育の創出について、さらなる議論が行われていたのだ。

2001年に設立された四大学連合(東京工業大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、一橋大学)によって教育連携や学生交流が続けられてきた縁もあり、東京工業大学と東京医科歯科大学で教養教育に関する交流が始まったのは2022年春。しかし同年夏には両校間で統合の協議が始まり、2024年10月の統合が決定した。こうして教養教育の融合に向けた協議も、約2年間という急ピッチで進められることとなった。

理系大学同士という共通項があるとはいえ、理工学系と医歯学系とでは必要とされる専門性に大きな違いがある。それでも、多様な他者との交流を重視する「立志プロジェクト」ならば、そうした専門性の違いを越えて両校の学生が共に学ぶ場として最適であるとの考えから合同実施科目に決定。両校の教職員がそれぞれの学生とカリキュラムに対する理解を深め合いながら、内容のすり合わせを進めた。

合同実施にあたっては、どこでどのように開講するかが大きな問題だった。コロナ禍以降、木曜の大講義はオンデマンド化されており問題はなかったが、月曜の少人数グループワークは対面形式で行うしかない。しかし、旧東京工業大学の大岡山キャンパスと旧東京医科歯科大学の1年生が通う国府台キャンパスは、電車で約1時間の距離にあり、一つの授業のためだけに学生・教職員が移動するのは現実的ではなかった。とはいえ、両キャンパスに分かれて開講するのでは、大学統合プランの意義が薄れる。そこで立志プロジェクトが開講される2カ月間の月曜日を「大岡山Day」と名づけ、関係する学生・教職員が大岡山キャンパスに集合する日として設定した。

また、旧東京医科歯科大学教養部で開講されていた人文科学・社会科学への知の扉を開くリレー講義「人文社会科学概論」を「人文社会科学概論Ⅰ」と改め、立志プロジェクトに加え「大岡山Day」のもう一つの柱として開講することを決定した。これにより、医歯学系と理工学系の学生が共に学修する機会をさらに拡充し、医歯学系の学生は必修科目として、理工学系の学生は選択科目として履修できる形を整えた。

他にも各種イベントなどを催し、授業以外の学生間交流を積極的に促す体制を作った。あわせて教室のキャパシティや学生の施設利用など、さまざまな実務的課題を乗り越え、2025年4月、統合後初の新入生たちを理工学系・医歯学系にまたがる学科混成グループに編成し、新しい立志プロジェクト開講にこぎ着けた。

「自分とは違う考えや目標を持つ者同士が、いかにコミュニケーションを図るかというのが、立志プロジェクトの大きな眼目です。2カ月間とはいえ、理工学系・医歯学系の学生同士が、膝を突き合わせて一つのテーマを巡って話し合う。その体験が彼らに大きな刺激を与えていることは、我々教職員にも手応えとして伝わってきています」と三ツ堀教授は語る。

理工学系のもう一つの共通科目である3年次の「教養卒論」に関しては、2028年度からのカリキュラム統合を目指し、現在調整が進められているが、それに先だって、医歯学系3年次の「教養セミナーII」における論文の発表会と「教養卒論」の発表会を、2026度には合同で行う計画も進んでいるという。「いろいろ困難なハードルはありますが、立志プロジェクトに続いて教養卒論、それから外国語科目の一部など、カリキュラムの統合を目指して、学内で議論を進めているところです」(三ツ堀教授)。

木曜のオンデマンド授業では、多彩なゲストを迎えての講義・対談を配信

2つの必修科目をつなぐ「リベラルアーツ探究プログラム」

旧東京工業大学において課題となっていたのが、1年次の立志プロジェクトと3年次の教養卒論という必修科目の間をつなぐ教育プログラムや学習環境の提供だった。その一つの回答として、統合前年の2024年度から少人数向けの教育プログラムとして開設されたのが「リベラルアーツ探究プログラム」だ。これは、「理工系の専門性を極める大学にあっても、文系領域のことを深く学びたい」「社会的な課題について議論や深い対話ができる仲間が欲しい」という学生からの声に応えるためのものだ。受講する学生は、探究テーマを自身で定め、計画に沿った探究活動を始める。その後、自身のテーマと専門分野の近い教員をマッチングしてもらい、その指導の下に「強化版・教養卒論」を3年次に執筆する。

「必修科目の教養卒論と比べて、文字数は倍の1万字から2万字。先行研究のレビューも行い、正式な論文の形に則った充実したものを提出してもらいます」と語るのは、同プログラム設計に深く携わった岡田佐織准教授。文系的な研究を経験したいという学生が少ないながらも一定数いるということが学内のインタビュー調査で分かり、そういう学生をつないであげる場が必要だと感じたという。ただし同プログラムの定員は、現状で各年度上限16人(プログラム履修人数の上限は1~3年生の40人程度)とごく少数に設定されている。

「理由の一つは学内のリソースがまだ不足していること。各人が設定した探究テーマに寄り添う形でメンター教員が個別指導しますから、今のところはこの人数が限界。また専門科目の履修で精一杯という学生も多く、現状ではこの定員が適正ととらえています。履修を希望する学生がもっと増えてきて、環境を整えることができるようであれば、さらに拡大させたいと思っています」(岡田准教授)。

このプログラムでは、1~3年次の夏休み中と春休み中の2回、お互いの研究成果を共有し合う中間成果共有会があり、教員や仲間からのフィードバックが得られ、その機会が楽しみという学生も多い。というのも座学が中心となる専門科目では、対話しながら学び合うという場面が少ないからだ。2年目のプログラムだけに、受講した学生の進路にどのような影響があるかなどはまだ明らかではないが、専門の研修を受けたうえでプログラムを補助しているGSA(Graduate Student Assistant)と呼ばれる大学院生アシスタントの中には、文理をまたぐ幅広い職種につく学生も出てきているという。

「リベラルアーツ探究プログラム」参加者が1~2年次に受講する「探究ワークショップ」。探究の手法を学びながら、対話を通して研究計画書を練り上げていく。

学習サポート体制の構築と学内外への情報発信

同校では、こうした成果を学内外に広める活動も積極的に行っている。2025年8月4日には、リベラルアーツ研究教育院統合記念として「世界を広げ未来を輝かそう~Science Tokyo が創る共修の場~」と銘打ったシンポジウムを大岡山キャンパスにて開催した。

「これは2025年度の大岡山Dayを紹介する『共修』をテーマにしたシンポジウムで、学内外から約150人の方々にご参集いただきました」と鈴木健雄講師。オンラインとのハイブリッド開催だったため、全国各地域からの参加も目立ったという。「本学学生からは『立志プロジェクトが去年よりも進化していると感じた』というコメントや、他大学の方からは『大学としての挑戦的な取り組みに深く感銘を受けた』などといったポジティブな感想を多く頂きました」と鈴木講師。今後も定期的に情報の発信を行っていくという。

これらの情報発信やイベント開催によって、リベラルアーツ教育の意味を学生に伝えるとともに、文系的な学びに関心を持つ学生同士のネットワークづくりの場となることも期待している。イベントや講演会の開催、探究のための教材を掲載したウェブサイトの運営などを通して、「ここにくれば文系的な学びのためのコミュニティと情報がある」と感じてもらえることを目指しているという。

東京科学大学におけるリベラルアーツ教育プログラムは、まさに始まったばかり。「統合した両校の相互理解とノウハウの共有、それらの言語化を進めていく中で、新しいカリキュラムをいかに作っていけるかを考えるための下地を整備している段階です」と岡田准教授。三ツ堀教授は「まずは統合することに大きな意味がありました。そこでやっぱりお互いに相当違うということが分かってきました。それを踏まえたうえで、次にどう積み上げていくのかを考えていくという2段階で進める計画でしたので、これからも着実にステップを刻んでいこうと思っています」と今後の計画を語る。

東京科学大学のリベラルアーツ教育プログラムが今後どのような発展を見せるかは、これからますます進むであろう大学統合・再編において、非常に重要な指標になるだろう。