Program実践! 風林火山

:VUCA時代に生きる学生のための教養教育「シン・ナシダイ」

プログラム名の「ナシダイ」とは、学生や山梨県民が慣れ親む本学の愛称である。本学は学位授与方針として「情報を適切に活用する力」「論理的かつ柔軟に思考する力」「多様な人々と調和する力」「共創により問題を解決する力」「より良く生きるための力」の五力を身につけることを求めている。本プログラムでは、戦国武将・武田信玄の軍旗で有名な「風林火山」に倣い、変化する時代の要請に適応できる学生を育てる新しい教養教育「シン・ナシダイ」を提供する。

本学は、学生が多面的な思考力と汎用能力を身につけることを目的として、社会課題を学ぶ21世紀型学術科目群と独自のProject/Problem-Based Learning(PBL)を組み合わせた教養教育を2025年度より開始する。学部学科混成クラス編成のPBL科目を全学生必修の4クオータ制で開講し、学生はアカデミックスキルを習得しながら自己理解、他者の尊重・意見の重要性の理解、チーム共創から行動の実践までを行うが、その過程で学術科目群で得られる知識を持ち寄りブラッシュアップを行うことも要求される。本プログラムにより、自ら問題を見出して解決計画を策定する過程を繰り返し経験することで、学習意欲の向上と主体的な学習態度を涵養する。

【国立大学法人山梨大学】プログラム紹介画像-1024x576.jpg)

活動レポートReport

学部学科混成チームで行うワークショップ「創発PBL」

山梨大学は2025年度、1年次の教育カリキュラムである全学共通教育を全面刷新した。

「準備期間は2年半。2022年の11月に設置した全学共通教育改革検討会議を24年末までに46回も開催するとともに、学内教職員向けに複数回の説明会も行い、情報と意識の共有を図ってきました」と語るのは塙 雅典副学長。この過程において、改革の理念・目的・目標の明確化と共有、文理横断的な知識やスキルの修得を可能にする新カリキュラムの構築、学修成果の可視化方法の明確化について議論を重ねてきた。そして、全学生が社会で必要とされる能力を身につけられるよう、全学共通教育のカリキュラムを、ライフスキル科目群、外国語科目群、情報・数理科目群、学術科目群、展開科目群、創発PBL科目群の6つの科目群を構成・整備した。これらのカリキュラムの企画・評価・改善を担っているのが、2025年1月に新設された全学共通教育センターだ。

「改革を行うに当たっては、カリキュラムだけを変えても成功しません。同時に全学共通教育の企画・実施に責任を持つ組織づくりも伴わなければいけないと考えました。そこで全学共通教育改革検討会議で策定したカリキュラムの運営・推進・評価という役割を継続的に担う、全学共通教育センターを整備することにも注力しました」と塙副学長は続ける。

今回の改革の目玉として位置するのが、他の科目群で得た知識やスキルを統合する場として新設した、学部学科混成チームで学ぶワークショップ科目「創発PBL」だ。PBLは課題解決型学習として知られているが、「創発」とは単なる足し算ではなく相互的な作用により新しい現象や特性が出現することを意味する。学部を超えた学生たちが分野横断的・融合的な課題を設定し、答えのない問題解決に向けて探究を重ねることで、多面的な思考力と汎用能力を養うことを目的とする同大学オリジナルのカリキュラムだ。

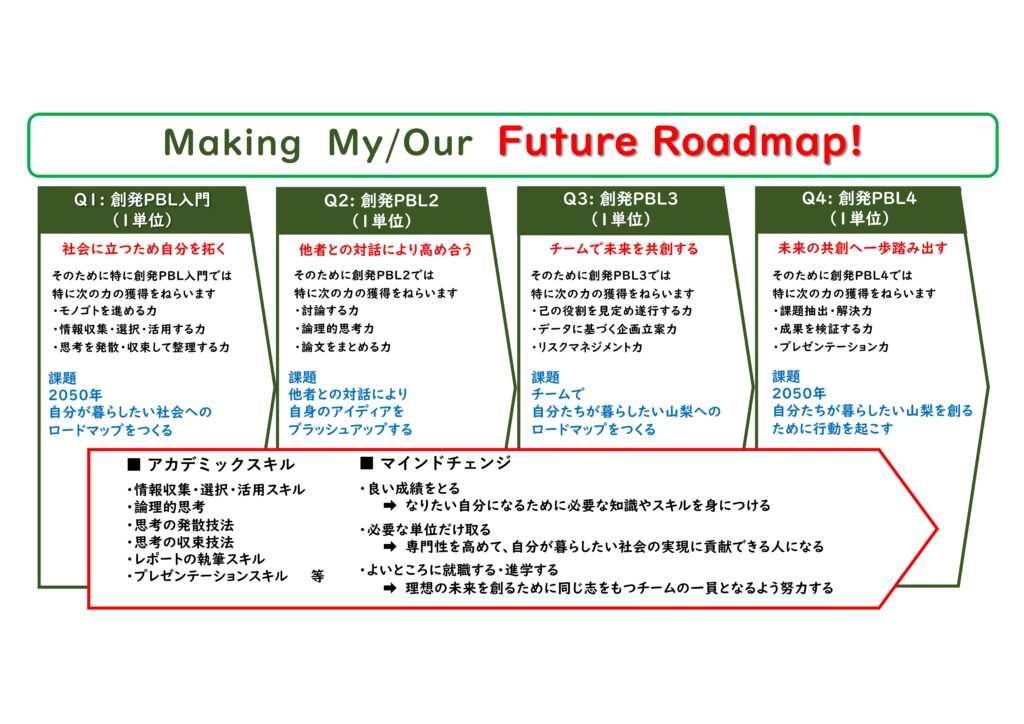

「創発PBLはクォータごとに、『自分を知る』『仲間と語る』『チームで創る』『一歩踏み出す』という4つのステップを上っていく設計になっています」と語るのは、全学共通教育企画室の大槻隆司准教授。第1クォータの「創発PBL入門」では、その後の授業で必要となる問題解決の手順や方法、情報の収集・選択・活用方法など基礎的な素養を身につける。そして「創発PBL2」以降では、学生が社会課題に対して調査・分析を行い、自ら問題を見出して解決計画を策定する過程を繰り返し経験する。

2025年度の授業を担当するのは、各学部やセンターから選出された36人の教職員。全てのクラスの足並みが揃うようにと、創発PBLの授業設計チームが毎回の授業の内容を細かく決め、綿密に練られたガイドブックやスライドを用意している。担当教員全員が初めて経験する授業だけに、号令だけかけて授業内容は担当教員に丸投げという形にはしたくなかったと大槻准教授は語る。

「だからと言って、全てのクラスの授業がきっちりと台本通りに進められるのも本意ではありません。それぞれ専門学科を担当していらっしゃる先生方ですから、骨子さえ崩さなければ、個性を出して授業することを奨励しています。最初こそ皆さん手探り状態で、私の下にも質問メールが山のように届きましたが、ここに来てようやく先生ごとの個性が見え始めました」(大槻准教授)。

第1回目の授業冒頭に行った各教員の自己紹介セッションは、学生にとって特に好評で、学生からは「大学の先生が自分の経験を話すことにびっくりすると同時に、すごく身近に感じられた」という声を多く聞いたという。

「第1クォータが終わったばかりなので、まだ学生の具体的な声はあまり拾えていないのですが、開始時と終了時に簡単なアンケートを行ったところ、授業の目的に対して、肯定的な意見が増えていました。今後、そうした調査・評価の方法をさらに検討して、企画にフィードバックすることで、より良いカリキュラムに育てていきたいと考えています」(大槻准教授)。

この創発PBLに関しては、24年の11・12月に、当時の1年生から募った14人に対して、パイロットプログラムを試行していた。

「その最大の目的は担当教員のオペレーションにおける課題抽出でしたが、大きな問題もなく進められることが確認されました。『一緒に授業をつくってほしい』という呼びかけに応えて集まってくれた学生たちですから、多少の偏りはあるでしょうが、『楽しかった。授業を受けてみて良かった』という声が多く聞かれました」と大槻准教授。試行によって明らかになった課題にも対応する形で、25年1・2月に担当教員研修会をさらに2回実施し、4月から全1年生に対する本格運用が開始された。約850名が受講するというボリューム拡大に多少の心配はあったものの、担当教員それぞれの努力もあり、想像以上に順調な滑り出しとなっているという。

4クォータで完結する「創発PBL」科目。個人から始まり、他者との対話、チームによる共創、未来創造へと学びがつながる

主体的・対話的な学びの機会を増やして大学発地域創生事業も目指す

このような大規模の教育改革をスムーズにスタートできたのは、大学執行部の全面的な支持や全教員出動による指導体制、教育統括機構による全学教育マネジメント体制の確立、実効的な内部質保証システムなど、同大学が持つ教育資源とノウハウを総動員できる仕組みを整えてきたことが大きかったと塙副学長は語る。

「座って話を聞くというこれまでの授業スタイルから大きな転換を図っていますので、学生にも教職員にも不安があったことは否めません。ただ本学の教育を本気で変えるんだという思いを全学で共有できたことが、順調な船出につながったと思います。今後創発PBL2・3・4と授業が進む中で、他の科目群にも企画立案や論理的思考という考え方が波及していくことを期待しています」(塙副学長)。

また、同大学におけるPBLの学びは、1年次の創発PBLで終わるものではない。2年次以降も、特別教育プログラムの中でPBLを通じた問題解決を学んでいく。

「1年次の全学共通教育とは別枠の事業ではありますが、山梨県立大学とも連携して特別教育プログラムを設置しています。こちらは文部科学省において22年度から開始されたSPARC事業※という地域社会と大学間の連携を目的としたもので、これにより1年次のPBLの学びが、2年次以降の特別教育プログラムで地域創生につながっていくという流れになっています」(塙副学長)

創発PBL科目においては、最終的に山梨の近未来ロードマップを創生しアクションを起こすことを求めている。同大学では、こうした主体的・対話的な学びの機会を増やすことで学生たちの成長を支え、大学発の地域創生事業にも発展させたいとしている。また単独ではなく、「大学アライアンスやまなし」で連携法人を構成し、連携開設科目を多数開講している山梨県立大学や、一緒に地域連携プラットフォームを構築している県内他大学への展開も視野に入れている。

※SPARC事業:地域活性化人材育成事業。地域社会と大学間の連携を通じて既存の教育プログラムを再構築し、地域が真に求める人材を育成することを目的として、文部科学省において2022年度から開始された。

「将来の自分が楽しみ。」というキャッチフレーズの下に展開されている全学共通教育改革。最終的な目標は、卒業後も学び続ける学生を社会に輩出することだ

文理横断・融合型の学環構想に向かって

同大学がこれらの改革の先に見据えているのが、2028年度から予定している「学環(学部等連携課程)」構想だ。これは社会科学系に特化した学部を持たない同大学が学部間の連携により、PBLを含む特別教育プログラムをベースにした文理横断・融合型の教育プログラムを再構築するというもの。学内教育資源の相互活用によって実現する「学環」で地域・高大・大学間の連携と教育リソースの充実・多様化を図っていくために、まず全学共通教育では文理融合を意識した体制を整備した。これを礎として、学部を超えて地域のニーズに応える人材を養成する教育体制を整えていく構想で、全学的に教育組織体制も見直し、1年次の創発PBL科目に続くPBL教育の実施体制を整備するとともに、STEAMやDX教育に対応した教育プログラムを実現するとしている。

学部は特定の学問体系に基づく教育を提供するが、学環は複数の学部の教育を横断し、学生が自らの興味に応じた学びを追求できるプログラムだ。これにより、学生が地域の課題を発見し、その課題に対処するための専門知識や技能を学ぶことが期待されている。 こうした構想の入口に位置するのが創発PBL科目であり、そのために必要な文理横断的知識やスキルを修得できるように整備したのが、学術科目群などのカリキュラムだと言える。

プログラム名に冠した「風林火山」は、言うまでもなく甲斐を象徴する武将・武田信玄の軍旗に記されたとされる、柔軟かつ冷静な戦い方を説いた戦略の基本。そして“ナシダイ”とは山梨大学の愛称だ。温故知新の精神で、変化し続ける時代の要請に対して的確に対応できる学生を輩出することを目指している。

学部学科混成チームで学ぶワークショップ科目「創発PBL」(授業風景)